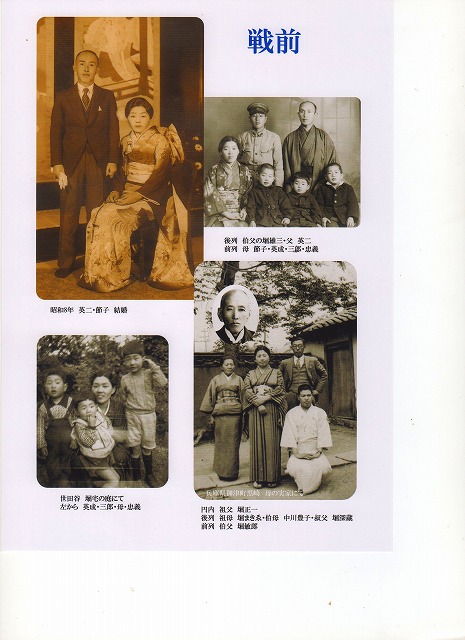

����21�N8���L�q�@�ߘa���N8������

�C���X�g�E�L�q�@���c���`

�C���X�g�@���c�p��

[�I��܂�]

�����̂̂��Ƃł���B

�@���B���ς���l�N�o�������a10�N��2��24���ɁA���͏��ΐ��(���E������)�A�������ɂ��錴���̑c���̊J�ƈ��Ő��ꂽ�悤���B�������A���̐��܂���T�ԑO��2��18���ɊJ�ƈゾ�����c�����S���Ȃ�A�����������Ă����̂��ːЂɂ͉��̂��ꃖ���ȏ�����3��30���ɐ��܂ꂽ���ƂɂȂ��Ă���B

�u���s���̎s�d�Ő���������O�ڂ̔��R���ʼn��Ԃ��āA�������獶�̍⓹���オ�������ɉċx�݂ɂȂ�Ƒ����ɍZ��Ń��W�I�̑����s����ӈ��w�Z������B���̐����w�ɎԂ����݂ɂ悤�₭���蔲������قǂ̓��H��300m�قǍs�����E���ɉ��c��@���������B

���̕ӂ͐A�������̓��ɉ����������~���Ƃ��Ēm���Ă��鏊�ł������悤���B

�A�����͓��쎞��ɖ��Ƃ��Ė��{�̊NJ����ɂ����āA���ēA�O�D�q�Y�剉�̉f��u�ԂЂ��v�̕���ɂȂ������ƂŒm���Ă��鏊������n�ł��邪�A�����̉�����c��̉��c�����q�傪�߂��L�^

��@�̖�����ƒ����E���ɑ傫�ȏ���ʂ̖�����B���N�����Ȃ̏�Ύ��Ŕ��F�̏����ȉԂ����炭�ƂƂĂ��悢����������Ƃ����A�肩�ł͂Ȃ������N�炭�킯�łȂ��A�傫�Ȏ���������N�Ɍ����č炭�Ƃ����H�����̐_�ł��邱�Ƃ�e�ʋ��玨�ɂ������Ƃ�����B

���̏��a26�N��27�N�����ƋL�����Ă��邪�A����Ɠ�������ʂ̖��A�����ɂ�����Ƃ������Ƃ��m���Ă��ĕ��ƐA������q�˂����Ƃ����邪�A�����炭���a20�N3��10���̓������P�̎��ɁA�����ɔ����吨�̐l�B�Ƌ��ɏĂ��Ă��܂����̂��낤���A���̎��͌����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�����P�ŏ����������c��@�̂��̏ꏊ�ɂ͏���ʂ̖̑��������̕����������c���Ă��āA�e�������萶���Ă��Ėɂ��߂Ȃ�(�W��)�����菄�炳��Ă����̂����邱�Ƃ��ł����B

����ʂ̖͏��ΐ�ɂ́A�A�����Ɖ��c��@�Ɉ�{�ÁT�������M�d�Ȑ_���ƕ����畷���Ă����̂ŁA�c�����J�Ƃ�����@�͉��c�����q��̏Z���ՂɌ��Ă�ꂽ���̂Ɛ��@���邱�Ƃ��ł���B

��̖T�̔�ѐ��E�ɓ`���čs���Ƃ��̉��ɂ���ׂ����J���Ă���B��͖��������������Ɛ������Ă̂��т��u�����Â��v�ɂ����ċ����A������킹�q��ł����B���̏�i�͗c���Ƃ��̋L���̂ЂƂƂ��Ă͂�����Ǝc���Ă���B

��@�̌��ւ͖傩��^���ʂ̏��ɂ���A�L���Ԍ��ɂ͟������܂�K���X�̂��������h�A���������ƋL�����Ă���B

���ւ����ƕ��L���オ����������ė�����E���ʼn@���ɓ���悤�ɂȂ��Ă���B�オ���Ē��������Ɏ�t�̑���������A���ׂ̗ɐf�@���̃h�A������B�a�@�Ƃ����Ă��ܒقǂ̐f�@������Ljꕔ�������ʼn��͉��~�ɂȂ��Ă����B

���20�ł��̉��c��@�̎��j���p��ɉł����B���a8�N�ł������B�������c�Ƃɂ�60�����J�ƈ�̑c���Ɖœ���O�̏f��(�N�])�Ɠ�l�̏f���i�F�j�E���j�j���������Ă����B

��͑����E�x����̎����A(���ۂ͑c����Ƃ��ɓ�x�ڂ̌����ŁA�A��q�ɂ�����o����l�Â����̂Ŏl���ɂȂ�)�ŁA���w�Z�𑲋Ƃ��Ă���Ԃ��Ȃ��x�R���̕��ɋ����̏f���̉ƂɉƎ��̏C�s�ƌ������Ƃňꎞ��������ɂȂ��Ă��邪�A���̓����̐h�������b��ꂩ��悭�������ꂽ���̂ł���B

�c������͕��Ɍ��K�یS��Ñ��ʼni�N�������߁A������M�͂���������قǂ̐l���������A�����Ŏ؍����������̂��肩�łȂ����n�R�����݁A�k���̍`���̕��ŕ�炵�Ă�����̏f�����瑽�z�̎؋������Ă����悤�ł���B�y�n��Ɖ�����ɓ����Ă����悤�ŁA��͂��̑c���̕s�b��Ȃ��Ɍ��g�������v���������悤�ł���B

�œ���O�ɏ㋞���ĕ����琢�c�J�̐V���Ɉڂ����f���̐��b�ʼnƐ��w��(���E�Ɛ���w)�ɓ��w���邱�ƂɂȂ�B�����͎����������ȒP�ɓ��w�ł����悤�ō݊w���Ԃ���N�قǂ̒Z���ł������悤���B

���̌�A���̏f���A�f��̊��߂œ��������̏،���Ђɋ߂Ă������ƌ������邱�ƂɂȂ邪�A���e�̉����т̂��������ɂȂ����̂́A��̂��Ƃ�(���c�J�̏f���E�x�[��)�ƁA���̌Z(���c����)���A�Ƌ����w�Z��������̐e�F�ŁA�p�ɂɌ𗬂����������Ƃ����ɂȂ��Ă���B

���̐[���ƒ���̊W�͑吳��������10�N�ȏ�̊ԁA���c�J�̑D���Ə��ΐ�̌��������Ƃ̌𗬂̏�ƂȂ��Ă����B���̊Ԃɕ�͐��c�J�̉Ƃɖ��ɂȂ�A��������Ɛ��w���ɒʂ��Ă����B�������ꂪ���c�A�x���Ƃ̂����̊ԂŘb��ɂȂ�A�����b�ɔ��W�����悤�ł���B

���e�������������a8�N�͊��ɕ��̖�(�p�q)�Ɩx�[���͌������Ă��ē�j�ꏗ(���A�i�q�C�N)��ׂ��Ă����B

�����āA��������シ���ɐg�Ă���A���a10�N����12�N�܂ł̎O�N�Ԃɑ����Ēj�̎q���O�l�Y�ނ��ƂɂȂ�B

�����̓��{�͌R����`�₩�Ȏ���ŕ�����`�A�j�����ڂ����R�ł����āA���͂ǂ̂悤�ȋ�J�����낤�Ƃ��䖝�����āA�����ׁ̈A�Ƒ��ׂ̈Ɂu�Y�߂摝�₹��v�̍����ɏ]���̂�������O�ł����āA�܂��ɒj���S�̎���ł������̂��B

�ꂪ���Ɍ��̓c�ɂ���ЂƂ�㋞���āA�n�C���Ƃ�����ƒ���ɓ���ޗ]�T���Ȃ��܁T�ɁA�O�l�̒j�̎q�����X�ƂŎY��ň�Ă������̋�J�͑z����₷����̂�����B

���̗��R�������炸�ꂪ���ɑł���A�u�c�ɂɋA��!!�v�A�ƌ����A��������������̌��p�����ĉ����ł����A�������̎��͗c�S�ɕ������݂͂������́T�A�����v����ł��Ȃ��A���ꂪ�j���̒�߂Ȃ̂��Ɗ����Ă����悤�Ɏv����B

���̕���O�l�̎q������������ɂ�A�q�������Ɖ߂��������̒��Ő������������o���Ă������悤�ł���B��̐��i�͂��Ƃ��Ɨz���Řb���D���A�������S�ɗ��߂Ă������Ƃ��ł������t�ɂ����Ĕ��U���Ă��܂��^�C�v�ł���B���t�̗��ɂ͉��̊�݂��Ȃ��B���^�Ŏq���̂悤�ȉ���������B

�悭���ɗ]�v�Ȃ��Ƃ�����ׂ��āA�Ǝ����Ă��������ĉ��������Ǝv�������ǂ����悤���Ȃ������B

���̕�̖��h���Ȑ��i�͐��U�ς��Ȃ������Ǝ��͎v���Ă���B���̂S�l�̒햅(�p���A�O�Y�A�r�q�A�݂ǂ�)�������Ɠ����悤�Ɏv���Ă����ɈႢ�Ȃ��B

���j�̎��́u�ނ��蒉�`�v�A���j�̉p���́u�H�����Y�̐H�����v�A�O�j�̎O�Y�́u�ÌI�̎O�����v�A�����̂������͐��j�f�����������̂ŁA�������t�ȕ�̎q��Ă�T�Ō��Ă����f���̃��[���A���甭�������̂ł���B

�܂�ŋL���ɂ͂Ȃ����A�f���ɁA���܂ɕ��C�ɓ���Ă�������Ƃ��A�悭�����Ă�����Ă����Ƃ��A�ȂǁA��̘b���ɂ��ƁA�O�Z��͐��j�f���ɂƂĂ��������Ă����悤�ł���B(���ɓ����������j�f���ɕ�����Ă����ʐ^�͎c���Ă���)

�����A���c��@�̗��ɌR�ゾ��������f���̖������Ђ��Ă��Ȃ����������Ƃ̉Ƒ����Z��ł���Ƃ��둱���łȂ����Ă����B���̉�������10m�قǂ̏��ɂ��̕����Ƃ�����A���܂Ɏ��������������Ă���ƁA��������u�|������������������Ă���Ă����v�ƁA��◠�̂����f��Ɍ����A�����~���̂��B

�c���́A���̖���̓��̖̂�(�����̐�����)�����f�ꂪ�D���ɂȂ�A���q���l�i�p�v,����)���o�������Ă��钉��f���̍������������ƂȂ��A64�Śb�����V���ĖS���Ȃ����B���ʐ����O�܂ʼn��f�ɏo�����A�����ɍ����Ă���l����͂��������Ȃ��Ɖ]������Ȑl�ł������悤���B

���̂悤�ȑc���̍s���͕��ɂ��p����Đ풆�A���̕����s�����Ă��鎞�Ɏ����̉Ƃ������Ă���̂ɐl�ɕ����b�肵�āA������点�Ă���l�q���悭�ڂ̑O�ɂ��āA���G�Ȏv���������o��������B

�ꂩ�畷�����b�������A���̂悤�ȑc���ɂ͗ߏ����猎�X4.5���̉ƒ���f�@��Ȃǂ̎����Ȃǂ��������B�����c���͈㖱���ŏ��K�����[�ƐV�����̊Ԃɒ��߂����������悤�ŁA���܂��ܑc�������f�ɏo������ɋ���(���݂̔p�i����Ǝ�)�����āA�܂����������V�����̊Ԃɋ��܂��Ă���Ƃ͒m�炸�A���̐V�������ÐV���Ƃ��ē����̏f�ꂪ��������Ă�����Ă��܂����Ƃ������Ƃł���B

���̎��̑c���̍���悤����(�c���̌���^���āj�ʔ�������������Ă��ꂽ�B���A�ꂪ�Ռ��ł��낻�뎄���o�Y����Ƃ������ɕ���C�����āu�������낻�낾�ˁv�Ɛ��������Ă��ꂽ�c���͕�ɂƂ��Ă͂ƂĂ��D�����`���ł������悤�ł���B

�����N���Ƃ�ɏ]���A���̂悤�ȑc���Ɉ�x�ł��悢�������Ă݂��������Ǝv���悤�ɂȂ����B

����͗��e���畷�����c���ɓZ���b�����łȂ��A60���������̑c�������߂Ă������������Ƃ͉����������A���A�f�ГI�ł��悢���甧�g�Ŋ����Ƃ��Ă������������̂ł���B

�͂����đc���͓��X�̉��f�ō����Ă���l�̂��߂ɐs�������Ƃ��������������������̂����E�E�B

�c���͎���13�N�O�ɁA����40�������Ȃł���c���ԗ��ŖS�����Ă���B��҂̕s�{���Ƃ͂悭���������̂ŁA����̈�w�����o���c�������u����锤���Ȃ��B��x��ōȂ̖����~���Ȃ������s���_�͎��Ԃ����ł��Ȃ��c���̎��Ԃł������̂��B���l�̂��Ƃ���\���āA�g�����]���ɂ����Ɖ]����B

�c���͎q���ł���7�l�̏f���f�ꂽ���ɑ��āA��ォ��p����Ă����������^����p���Ȃ��A�c��ɊÂ���f���f������ڂɌ��āA�ނ�����C���āA�ƒ���܂Ƃ߂��������Ă������悤�ȋC������B

�c���Ƒc��̒����^�������͂Ȃ����A�c���ꂽ�����̎ʐ^�̒��ɓ�l�����ŎB�����ʐ^���������Ƃ��Ȃ��B���҂ɂ͐��܂��������ɑ傫�ȈႢ������B�c���͌��i�Ȋw�҂̉ƒ���ň炿�A�c��͌R�l�̉ƒ�ʼn��s���R�̂Ȃ����삳��ň�����l�Ȃ̂ŗ��҂ɐ��܂ꎝ���Ă̊m���̈Ⴂ���������̂ł͂Ȃ����B

���X�A�c���̕��͊w�Z�̍Z���搶�ŋ���M�S�������悤�ŎO�l�̑��q��v�X����ɓ��w�����Ă���B�c���͎O�l�Z��̒��j�ň�w���B�ʏ̐V�Ԓ��̃I�W����ƌĂ�A��O�A�����̓d�C�w�Z�̍Z�������Ă����O�j�͍H�w���B�J�{�Ƃ̗{�q�ɂȂ�A��ɎO�\��Ŏ��E�����ƌ����Ă��鎟�j�͖@�w���ł������B

�O�l�̑��q��������ē���ɐi�w�������c���̕ꂱ���A�債�������������ƁA�f���f�ꂽ���͎v���Ă����悤�����A�͂�����Ɣޏ��̐��O�̐������܂�m�邱�Ƃ��Ȃ�����͉߂�����A�B��L�^���c����Ă���Ǝv��ꂽ�ːЗނ́A�������P�̍ۂɖ{��������̌����Ƌ��ɏĖł��܂��Ă���B

�c��F�q�́A�����ېV�̍ۂɋ�B�E�F������㋞�A��Ɏ�v���ĂɂȂ�����c���ʒj�݂̎����ł������B�\���11�ΈႤ�ƒ닳�t�������c���ƌ������邪�A���̌�40�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ�܂łɔ���o�Y���Ēj�l�l�A���O�l�A�v���l(����A�p��C�p�q�A�F�j�A���q�C���j�A�N�])�����l���Ă���B

�c��͗ՏI�̎��ɁA���n���E�X�g���E�X�́u���h�i�E�̂����g�v�̋Ȃ����R�[�h�Œ����Ȃ��瑧���Ђ��Ƃ����ƕ��͘b���Ă������A���Ɠ����悤�ɑ�ω��y�D���ŁA���₩�ȕ��͋C�������������ł������悤�ł���B���O�̑c��͏��D�̎�����q���v�킹����e�Ŏ��͂𑛂�����悤�ȃX�L�����_�����������Ɖ\������Ă��邪�A�͂����Ăǂ̂悤�Ȃ��Ƃł��������E�E�E�E�B

���~�ɏ����⏑�����Z�܂킹�ґ�O���̐��������Ă����c��́A���Ɏ��j�̕���������A���������̂��o���ƕ����ƁA�悭���ɔ����Ă���悤���݁A���͊��ʼn���10km�قǂ̐_�c��V�����}�킸��Ԃ悤�ɂ��čs�����悤�ł���B

�@���ɑc��͑��吶����������̖�c�呢�̖ʓ|���悭���Ă����悤�ł��邪�A��ɖ�c�呢�́A�O�H�����̎x�X���A���{�H�i���H�̎В��Ȃǂ��C�̉ߒ��Ŋw������ɑc��ɂ����b�ɂȂ����Ɖ]�����ƂŐ��̏A�E��̎���ɁA�`�������f���E�f��Ƃ��̎q�������̖ʓ|��ϋɓI�Ɍ��Ă���Ă���B

�������̓��̈�l�ł��邪�A���̌�̐l���ŕv�X�������ʁA���_�ʂő���ȉ��b�����Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

���̒��ɂ͓����l�Ƃ��Đ��܂�炿�Ȃ���A���݂̐e�������炸�ꐶ�₵���v�������Ă���s�K�Ȑl���吨���邪�A�`���ɒl������j�����c��̂��A�ō��̎����������邱�Ƃɉ�X�Ƒ��͐[�����ӂ���ׂ��ł��낤�B

��O�́A�قƂ�ǂ̉Ƒ����A���e�̌����̌��ɐ����̕����t�����Ȃ���Ă����B�q�������̋�����j�͕��e�̎v�����܁T�Ɍ��߂��A�]�킳�ꂽ���̂ł���B

�܂�A��]�W���͂����肵�Ă�����ŁA�e�X�̉ƒ�ɉƕ��ƌ������́T���݂����m�ɂȂ��Ă����B��ォ������p���ꂽ�ƕ����炭�ނ��Ƃɂ���āA�X�̎�����q���̔ɉh�ɖ𗧂��������̂ł���ƍl�����Ă����B

�������߁A�x�Ƃ̉ƕ��̌��_�͓Ǐ��Ř_���I�A���c�Ƃ͋`���l����d��^�C�v�ŏ�I�ł������ƕM�҂͊����Ă���B���݂ɂ����Ă����^�C�v���l�ދ����ɕK�v�ȍl�����ŁA���ɗZ�����邱�ƂōX�ɕ��a�ȎЉ�\�z�����̂ł͂Ȃ����ƍl���邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

���x�������ΐ�̖����������w�Z�ɓ��w�������������B

���̎��̕��͗c���O�Z��̐���������Ă��Ԗ��E�̏��V�т����߂��悤�ŁA�Ƒ��Ɖ߂������Ԃ������q�������ɑ��ċ���M�S�ɂȂ��Ă����B

���͂悭�n�C���[���Ă�ʼnƑ�������āA�_�c�̗����ɘA��čs���u������v��u�����Ă��v��H�ׂ����Ă��ꂽ�B

���A���鎞�A��ƂŎs�d�ɏ��

�l�ɂȂ������̎O�Y�ɁA���͌������K�킹���B�т�Z���ؓ������Ɂu�ڐ�������������n��v�̎���ɍ��킹�A���������ƁA���Ɍ��������������z�X�����O�Y�ɖڂ��ׂߖ������闼�e�̎p���������B

�������A���j�̎��ɑ��Ă͊��̑O�Ń}���E�c�[�E�}���̊w�K���������B�����ɂ͎��M�������Ă��镃�͎��ɕ��������Ɋo�����܂��悤�Ƃ������A�C��肵�Ȃ����Ɍ������{�邱�Ƃ������ł������B

���̂悤�Ȏ��ɋƂ��ς₵�����́A�l�������A�u���������Ζ_�ɓ�����v�̌���A�u�A���R�E������ł��H�ׂ�v�ȂNj����ނƂ����G�J���^���Ă��āA��ɓǂ܂��Ċy�����w�K��������@�����݂��B����́A����ʂ��������悤�ł���B

��ɐ��l�������ɕ�͓����̂��Ƃ��悭�b���Ă��ꂽ���A�c�t���ɓ����������̎��̎��含�̖����͖ڂɗ]����̂��������悤�ł���B�V�т̒��ɓ��ꂸ�Ǘ����Ă����Ԃ́A�������w�Z�ɓ��w���Ă������ł������B�Z��̒���Łu�O�i�߁v�őO�̐��k���i��ł���̂ɁA�����Ȃ��Ŏ~�܂��Ă���̂͒N���Ǝv�����玄�ł��������Ƃ��̓��[���A�����Ղ�Ȍ����Řb���Ă��ꂽ���̂ł���B

���͂��̂悤�Ȏ������Ƃ���l�O�ɋ��炵�����Ɛ^���ɍl���Ă���Ă��āA�����������w�Z��N�̒S�C�̐搶�̂����K�₵�āA�����ǂ̂悤�ɓ�������悢���A���k�����Ă����悤�ł������B

���̌��ʂ��A�S�C�̕Љ��搶�́A���̊w�͂͑��̓I�ɗ���Ă�����́T�A���̒��Ő}�H�͉��Ƃ��Ȃ肻�����ƍl���A�����Ŏ��̕`�����G��J�ߎ��グ�Ă����悤�ɂȂ����B�����������Ƃő��̊w�Ȃɂ������������A��������ł��낤�A�ƌ����Љ��搶�̍l���ł������悤�ł���B

�����Z�A���j�̉p�����܍A�O�j�̎O�Y���l�̍��̕��̎O�Z��ɑ��邨�d�u���͎O�l�O�l�ł������A�O�Z��͑��̓����N�̎q�������Ɣ�r���Ă��ƂȂ��������Ƃ͉]���A��͂�j�̎q�ŐF�X�ƈ��Y�����������悤�ł���B

�ꂪ����̊Ԃɐ��j�f�����b�{���炨�y�Y�Ŕ����Ă��������̂��َq���u��̎��v���A�\�y�̏�ɒu����Ă��邱�Ƃ�m�����O�Z��́A������Ƃʼnp���̔w���̏�Ɏ�������āA�َq�������낵�A�J���āu��̎��v��H�ׂĂ��܂����Ƃ��A�p�������~�̐^�ɂ���x�x���̊D����̏�ɏE���グ�A���ڂɂ�������ėV��A���A�������Ă����F�j�f�������C���̗��ł��鎞�ɔ`���ɓ���A�u�傫���v�Ɖ]���āu�^�������v�ƕꂪ�F�j�f���Ɏ��ꂽ�Ƃ��A���Y�̘b��͉ɂ��Ȃ��قǂ������悤�ł���B

�틵�����������J���N��ɁA���c��@�̉��~�蕥���A���̕����Ƃ̉��~�Ɉ��z���A�����Ƃ͂������瓌��100m�قǂ̏��̓�K���Ă̈�K�Ɉ��z����B(���̓�K���K�������Œʂ������Ƃ��������̂ł悭�����Ă���)

���̂��d�u���͎O�Z�킪���Ԃ̔��ŋ�}�肾���[���߂�����n�܂�B�w�ǂ����̏o������O�֏o����A�Ƃ̒��ɓ���Ȃ����@�ł������B�O�Z��̒��ŎO�Y�͖����q�Ȃ̂ŒZ���Ԃŋ�����Ă������A�p���͊O�ɏo����Ă��鎞�Ԃ��ł������A���܂ł��O�ŋ����Ă����ƋL�����Ă���B���̏ꍇ�͕��ɈÂ��H�n�������܂ł������ς��A��čs����A���鏊�ŋ}�ɕ����p�������Ɖ]�����@�������ꂽ���Ƃ����������A���͖������ƂȂ��Ƃɖ߂����B�ォ��l����ƉƂɖ߂ꂽ�̂����R�Ƃ����v���Ȃ��B

����ɂ���A���Ɂu���߂�Ȃ����v�Ǝӂ�܂ł͉Ƃ̒��ɂ͓���Ă��炦�Ȃ��̂ŁA��͂₫�������āu�����A���������Ɏӂ�Ȃ����v�Ɖ��x�������Ă���Ă����B

�����z�������̉��~�́A�a�@�̉��~���Â��A���͈�@�̉��~��菬�����悤�ł��������A��������̂悢�\��قǂ̋��Ԃ��������B��@���ɖʂ������̏o������̑O�Ɏ艟���ŋ��ݏグ���˂�����B���̎��͂ɖ�䕂̖��ɖ��Ă��āA�C�^�`�����X�o�v����Ƃ������Ƃł������B

���鎞�A���̃C�^�`����˂̖T�ɂ��镗�C���̒�����ˑR��яo���āA��̖݂ɉB�ꂽ�B

���x���̏�ɋ����킹�����ƕ�ł��������A��͎��ɂ��̂��Ƃ��앶�ɂ��Ă݂Ȃ����Ɖ]���āA��Ɏ�`���Ă��炢�Ȃ���A�C�^�`�������Ƃ��̊��������̂܁T���͂ɂ����o��������B�u�ۂ����A�Ɖ��������v����n�܂邻�̕��͂�����ł��������Ƃ��A������͉��x�����ɘb���Ă��ꂽ�B

���̌��ւ���O�֏o��ƃW���������������B�����͂قƂ�ǎԂ��ʂ邱�Ƃ����ŁA�ߏ��̎q�������ƁA��g�ɂȂ��Ăӂ��������������Ƃ����Ȃ���A�W�����P���ŏ���������������̎q�����u�͂Ȃ�������߁v�����Ă悭�V�̂ł���B�]�Z��ł��Ȓ������(����f���̎��j����)�ƗV���Ƃ��������B

�O�Y����ɔw�����A���Ɖp������̌�ɂ��āA�����̎h�����n����ԓd�Ԃ����ɍs�����̂��A���̗��̓��ɏo�錺�ւ���ł������B

���̗��̌��ւ���o���ʂ�ɃJ���^�`�̉Ԃ��炭�_��������A���̑O�ɁA�������h���Ă����w���̐搶�̉Ƃ��������B���͂��̍�����w�悩��o��G�l���M�[�̐_��ɓ���Ă����悤�ŁA���̐搶�̂��Ƃ��悭�b���Ă����B50���߂��Ă���g�z�����Y�̎w���}�b�T�[�W�w�@�Ŋw�сA���i������Ĕ����̐E�Ƃɂ������́A�����ɍł��K�����E�Ƃ����̎����Ɉӎ����Ă����̂ł��낤���B

���a16�N12��8���A���{�͑����^��p����P�U�����đ���E���ɓ˓������B

�����āA���N���a17�N��5��26���ɂ͕�����]���Ă������̗T�q�����܂ꂽ�B���̍����Ƀ{�[�C���OB-17������������ȂǁA��{�c�̃��W�I������V�����ʂȂǂœ��{�R��������Ƃ͗����ɐ�ǂ͈����������ł������B���̏H�A���͏Z�݊��ꂽ���ΐ쌴���̕s���Y(300�ق�)�𒉈�f���Ƒ��k���Ĕ��p�A���̈ꕔ��Ⴂ�A���̎����ň�Ƃ�

���͉Ƒ��Ƒa�J�����鐔�����O�ɒP�g�őO���̌��؎ЂɏA�E���邱�ƂɂȂ�B���j�f���̋`��(���j�f���̍Ȃ̕��E���Ƃ��Q�n���A

���悢���Ƃőa�J�A���A��͂����b�ɂȂ����ߏ��̐l�B�Ɉ��A�������āA�a�@�̏���ʂ̖��o�b�N�ɐe�q�ŋL�O�ʐ^���B��A���w������C�@�֎ԂőO���Ɍ������B

�����͏�삩��O���܂ł̏��v���Ԃ�4���Ԃقǂ������ƋL�����Ă��邪�A�r���A��Ԃɑ傫�ȏՌ��������ċ}��Ԃ����B�ǂ������H�ɎԂ��˂�����Œ��˂��炵���B�������ƒ�Ԃ��Ă����Ǝv�����A���z����̑O���ɒ��������͎��͂��^���Â������B�撅���Ă������z���̃g���b�N���Ƃ̑O�Œ����ԉׂ��낵�������҂��Ă��Ă��ꂽ�B

���z����̉Ƃ͌Q�n�����̓�400m�قǂ̏��ɂ���A�O�������̋߂��̖k�ȗ֒��ƌ����n���ŁA�ՐÂȏZ��n�ł������B�߂��ɑ��́u�l����v�Ə̂�����1.5m�قǂ̐����̐삪����A���̐��

(��ɂ��̐�ŗT�q����������)

�@�Ƃ͕����Ŋ��@�̑O�̘H�n��20m�قǓ������˂�������ɂ������B���ւƏ����Ȓ�ɖʂ����쑤���ǂƏ��̖ɕ����Ă��ĕ����̒��Ɍ�������Ȃ��Â�����������}��30�قǂ̈ꌬ�Ƃł������B

�䏊�̗���20�قǂ̎O�p�`�̒낪����A�_���̌��������͗{�I�Ƃ̕~�n�ŖI����щ���Ă����B��̈�ԉ��Ɋ_���̂Ȃ��o������������āA�ォ������z���ė������j�f���̉Ƃɒʂ��Ă����B���̍��A�]�Z��̐��ꂪ�a����������Ŏ��X�𗬂��������悤�ł��邪�A���j�f���⎄�����Ƒ��������Ƃ̉ƒ��ł���v��Y�E�u�Õv�Ȃ����R�̂悤�ɏA�E�ꏊ��Z�܂���p�ӂ���A����������Ē��������Ƃ͑傢�Ɋ��ӂ��邱�Ƃł������B

�펞���̕p�����������ł������Ƃ͌������j�f���̍ȁE�Ƃ��q�f�ꂪ�A���e�E�m��Y�E�u�Õv�Ȃɂ��肢���Ă���Ă��ɈႢ�Ȃ��B

�����z�������N�A��ǂ͍X�Ɉ������A�����̂悤��B29�����@�������щ��悤�ɂȂ�B

B29�����˖C�̖C�e���͂��Ȃ����x���O�D�[���E�O�D�[���ƒႢ�������������ł����ƁA���̌�ʼn��{�ꒆ�Nj悩��u�x���x�߁A�GB29��@�����͘p��k�㒆�v�ƁA�Ή����x�����W�I����������A�����Œʊw���~�̒ʒB������Ɖ]����ł���B

�p���Ǝ��͖����A�Ƃ���Ëv��@�̐X�̉����k��10���قǂ̏��ɂ��铍�̈䏬�w�Z�ɒʂ��Ă������A�ʊw�r��ł悭�Ƃɖ߂���x�Z�ɂȂ����B

���X���e�ɘA����Ďs���̑K���ɍs�������A������̕ǂɁu�ł��Ă��~�܂�G��łv��u�ĉp�S�{�v�Ȃǂ̃|�X�^�[���\���Ă���A���͂������̓��ޏ���Ȃ��قǂ̎s���ŁA�X�ߎ��͂����璆�A�l�Ɣa���炯�̏�Ԃł������B�l�͈ߕ��̖D���ڂɉB��Ă��邪�A�a�͒���ŏo�Ă���̂ŕ߂܂��Ă͐e�w�̒܂����킹�Đ���ɒׂ����L��������B�������A�铹������čs�����������K���������ɂ��������܂�ŋL���ɂȂ������B

�O���Ɉ����z���������t(���a17�N)���͎��ɓ��{����K�킹�邽�߂ɉ����Œ��ׂ��̂��A�k�ȗ֒��̉Ƃ���k�֕�����15���قǂ̍��̒��ɕ��`��_�Ɖ]���搶�̂����������B�����Ŏ��͏��w�Z�̎��Ƃ��I������[�����炻���ɒʂ킳��邱�ƂɂȂ�B

���`�搶�͓����A���{��̉�d�ł͗L���������������_�̒�q�ŋ��s����(�����s�|��)�𑲋ƒ�W(�����W)�ɉ��x�����I�����l�ʼnԒ���ӂƂ��Ă����B����̑O�ɐe�����o�c���Ă��镽�`���w�Z������A�����ŁA���p�ƍ���̋��t�����Ă���T��n��ɂ��͂�����Ă����B

�搶�̂���ɂ͋��s�炿�̐��^�ȉ������āA�����G���K���ɍs���ƗD�����}���Ă��ꂽ�B�q���͋��Ȃ������B

�ŏ��ɕ`�����ꂽ�̂͐��傾�������Ƃ����ł��͂�����o���Ă���B

�J����̊G��k��̖͎ʂ�ɂ�炳�ꂽ���A�Ⴊ�~�������ɐ搶�̂���̒�̔����ς�������p����`�������̊����͖Y��邱�Ƃ��Ȃ��B

�G���`���I��鍠�ɂȂ�Ƌ����̉����K����������H�ו��������Ă��Ă����B�H�ׂ��̂ɕs���R���Ă������Ȃ̂ŁA�����͂����݂��A�`�����ƁA�v������炵�y���݂ɂ��Ă����ЂƎ��ł������B���̉�����͂��ꂩ���N�قǗ����������낤���A�t���a�������Ԃ��Ȃ��S���Ȃ�B

�G�̏C�Ƃ͓�N�ɖ����Ȃ����Ԃ��������J�̓����A���̓����A���Ⴊ�~����ł��ʂ��������B

���x���̍��A���c�J����p�q�f�ꂪ���܂ꂽ����̏]�Z��̋B��4�̎��ƌ����O�̌N�]�f���A��A��ǂ����肷��܂Ŗk�ȗ֒��̉Ƃɗ��܂�o��ł���Ă����B

�펞���ł͕āA���A���܈��͔z�����ŋ�������邪�A���ꂾ���ł͂ƂĂ����肸

���s����ƁA�厖�ɂ��Ă����|�����⒅��������ɂ��Ă⏬�����ɉ����Ă��܂��Ă����B

�ɓ��[���́u���Ə����v�̊|�������m��ʊԂɖ����Ȃ��Ă����B

�[�H�́u�_�шꍆ�v�Ƃ��u����E�E���v�ƌ����i��̂��܈��������������̑������������������B

������߂����T�q�͂ƂĂ��D�����q�ł������A�����c�������ɔz�������r�X�P�b�g�̂悤�Ȃ��̂����������A�O�l�̂��Z�����B���˂����āu���Ձv�ƌ����Ď�������ƁA�����̐H�ׂ镪�������Ȃ�̂����܂킸������łЂƂЂƂn���Ă��ꂽ�B(��Ȃ���p�����������Ƃ��������̂�)

�T�q�͎��X���܂ꂽ����̋B(�x�Ƃ̎l�j)�������ĖT�Ɋ���Ă��₵�Ă����悤�ł��邪�A���鎞�A�B�̊�Ɏ��G��ĉp�q�f����Ђ�Ђ₳�����悤�ł���B(���̂��Ƃ͕ꂪ���X�b���Ă���)

�ꂪ���o���ɍs���Ƃ��́A�p�q�f�ꂪ�䏊�ŗ[�H�̗p�ӂ����Ă���悤�ł������B

���܂������䏊�ɍs���Ɖp�q�f�ꂪ���ɉ����[�H������Ă���Ƃ���ł��������A���������ƂɊ��˂���o�Ă���u���L�̉��˂̉�����V��Ɍ����ĉ��o�Ă���̂ł���B���͎v�킸�u�f�ꂿ�����E�E�E�v�Ƌ���ŏ��𑣂��B�������f��Ǝ��͒u�������o�P�c�ŋ��ݎ��A�Ɍ��������������Ƃ��������B�ꕪ�ł��x��Ă������������Ȃ���ԂɂȂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B

�����p�q�f��́u���`�̂��߂ɏ���������v�A�ƌ����Ă������A���̌�A���a20�N8��5����

5��26���͗T�q�̒a�����ł���B

����̗T�q�ɐ_�������v�����悤�ɂ��}������Ă����Ռ��I�ȓ��ł������B

�_���������ɂȂ����̂�����N���ӂ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�[���̂ق�̋͂��Ȏ��ԑтɗT�q�͐_�ɏ�����āA����o�Ď���������悤�ɂ��āA��̑O������15m�قǍs�������ɂ��鏬��Ɍ��������B��ӂɍ炢�Ă���Ԃ����g�̂��߂ɁA�ƗT�q�͎v�������A�ӂƉԂɎ�������ׂ̂��̂��^���̒�߂ƂȂ����B

�����͕ꂪ�悭��������ɍs����Ȃ̂ŗT�q����ƈꏏ�ɍs���Ƃ���ł������B

�����炱���A��͒N�����ӔC�����������A�T�q�̎��͋��������قǐh���߂��������ɈႢ�Ȃ��B

���̓��̕�͗T�q�̖���̒a�����Ƃ������Ƃŗ[�H�̏����ɒǂ��Ă����B��ɐ��̍����������̂ŁA����ɗ��������Ƃ�˂��~�߂���͕K���ɂȂ��Đ쉺�Ɍ������đ{���n�߂��B����͊��@�̒���A�Ëv��@�̒�ɓ��������ŗ��ꂪ�ɂ₩�ɂȂ�B���̐앝���L��������ѐ̊Ԃ���T�q�̉����肪�����Ă����B

��͋��S�����ڂ������̂悤�ɁA���삩��T�q���E���グ�A�����ė����̂܂ܔߖ̂悤�Ȑ����グ�o�Ă���Ɛ��j�f�����߂��̕a�@�ɔ�Ԃ悤�ɂ��đ������B

���̌�A�������A���͕�R�Ƃ��āA���X�u���Ⴟ��A���Ⴟ��v�ƗT�q���ĂԂƂ��̈��̂����킲�Ƃ̂悤�ɔ����Ă����B

���炭���āA�p�q�f����v�E�[���ɓ����ɖ߂�悤�ɑ�����A���c�J�ɖ߂�B

��͔z�������͂��Ȃ��܈��A���ĂőϖR������蔲���邱�ƁT�c���ꂽ���q�����̖ʓ|�����邱�ƂŐ���t�ł������B���̓����̓�����ƌܐl���H�ׂĉ߂������邱�Ƃ���ŁA���̂ق��ɋC�����A�T�q���������߂��݂�Y�ꂳ���Ă����ɈႢ�Ȃ��B

���̍����獑�͖{�y���������ɒu���A�בg����������ɂȂ�B�ߏ��̑�l�B���W�܂�A�v�X���h�Ђ����Ԃ�A�Q�[�g���𑫂Ɋ����A�|���������ĉ��z�G���Ɍ����u��[�v�Ɗ|�����Ƌ��ɓ˂��h���P�����s����B���P��������ɍs���A�e�ƒ�ł͖h���ɍ��A�Ⴕ�A�ʼnƂ��Ă��ꂽ�Ƃ��Ă��h�̒��ɒu����Ă��镨���œ����͗�����悤����������B���ւ̓�����ɂ͖h�Ηp�����ƃo�P�c��u���A���o�����ɑΉ��ł���悤�ɂ����B�x���x���߂��ꂽ��������A�Ƃ̑��ɂ͍����z�Ō����Ղ�悤�ɂ���B�����ċ�P�x��̃T�C�����������������5.6���̏��ɂ���O�������̉����ɔ���ȂǁA�{�y����̍\�������X�Ɛi�߂��Ă����B

���a20�N3��10���͕��31�̒a�����ł���B�����炭���e�͒a�����̂��ƂȂǍl���Ă���]�T�͂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���̖��P�x���Ĕ�������ׂɉƑ�������ĊO�֏o��Ɨy�������쓌�̋傫���I�����W�F�ɐ��܂��Ă���̂��������B�S�@�ȏ��B29��100�L�����ꂽ���������āA10���l�ȏ�̐l�X����x�ɖS���Ȃ����̂ł���B�K���ɂ��e�ʂŔ�Q�ɂ������Ƒ��͖����������A�{���A���ΐ�͏Ă��쌴�ɂȂ����B����ʂ̖��Ă��Ă��܂��Ă����B

(���A���Ə��ΐ�挴���̕a�@�Ղ����ɍs�������A����ʂ̖͍������������c���Ă��āA��������}���o�ėt���ς������Ă����B�����������͂��Ɗ��������B���ߓꂪ���Ă��������A�N�����_�ł���ƒm���ĕt�����̂ł��낤)

�k�ȗ֒�����g�_�����A������̋���n��A���݂̐V�O���̓���3km�قǖk�ɍs���ƐԂƂ��(���U���������K�p�Ɏg������s�@)�p�̏����Ȕ�s�ꂪ�������B�n���͒烖�u�������ƋL�����Ă���B

���̔�s��̖T�ɑ傫�Ȕ_�Ƃ����������A�����͉䂪�Ƃ�x�X�K��֏��̋��ݎ������Ă���Ă����ł�����ɂ��Ă������S���̉Ƃ������B�ɓ��[���́u���Ə����v�̊G�������Ƃ��̔_�ƂɐH���̑㏞�Ƃ��Ď��߂�ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B�������玝���Ă����|�����⒅���ȂNj��ڂ̂��̂́A�w�ǐH���ɕς���Ă����B���̎��͂��̔_�Ƃ��B�ꗊ��ɂȂ�ꏊ�ł������̂��B

�H�ׂ���̂������Ȃ�ƁA�e�q5�l�����b�N��w�����Ĉꗢ(��4km)�̓����Ă��Ă������Ĕ��o���ɍs�������A���̔_�Ƃŏo���Ă��ꂽ�u�����Ƃ�v�͊i�ʂɔ������������B

���̕ӂ�̒n���͏����͔̍|�ɂ����Ă����悤�ŁA�u�����Ƃ�v�ɂ���ƔS�肪�����Č������肪�ǂ��̂ł���B(�u�����Ƃ�v�͏ݖ����̏`�̒��ɏ��������܂�߂ē����Ǝύ��A�펞���̔��H)

�_�Ƃ���̋A�H�́A��ɓ��ꂽ�Ă����Ƒ��ܐl�Ŏ蕪�����Ĕw�����Ď����A�邱�ƂɂȂ��Ă����B���͈�і�(��4kg)�قǂ̖��ҕ��킳�ꂽ���A�ꗢ�̖k�ȗ֒��܂ł̓��̂肪�ꂵ���Đh���������Ƃ���ۂɎc���Ă���B

����͏��a20�N8��4���������ƋL�����Ă���B

��A��P�x���W�I��������A�E�[�A�E�[�ƃT�C�����������B�������ƈ�����������e���Ƒ�l�����͊����A�댯���@�����̂��낤���A���X�Ƌߏ��̐l�B�ƘA���������s���Ɉڂ��Ă����B���e���O�l�̎q�������ɐg�x�x�𑣂��}���Ŗh��Y�L������A����i��ς���Ԃ��g��5�����炢�̓��̂���}�����Ŕ��p�ɍ���Ă����O�������̉����Ɍ������čs�����B�����͓y��̒��s��50m�قǑ�l�������ĕ�����قǂ̑傫���̃h�[���ŁA���\�ɂ������̏o�������݂��Ă���傫�Ȗh�ł������B�����͐^���Âł��������A���l���吨�����Ă��Ă��ĉ��������ւ������ŁA�Ƒ����U��U��ɂȂ�Ȃ����ƐS�z�������B�b������ƁA�������肪�����ɓ����Ă��āA������ӂ�ʼn����l�X�������ł������A���ꂩ��30���قnjo�߂��Ă���O�֏o���B���̎��ڂɂ����\�z���ł��Ȃ����i�ɒN�����������B

�s���̏��͐^���ԂŎ��͉͂ЂŒ��Ԃ̂悤�ɖ��邩�����B�����̑O�͍L��ɂȂ��Ă������A��u���̒n�ʂɍY�_����R�˂��h�����Ă���Ǝv�����͍̂��o�ŁA���̍Y�_�Ɍ��������͔̂R���s�����ĈΒe�ł������B

�l���P�O���l�ƌ����Ă������s�O���̘Z��������ЂʼnƂ������A�吨�̐l���H�������܂�����B

���̔ӉƑ��ܐl�͈ꐇ�������A���葱����ĈΒe�̓Ɠ��Ȋ������̓�����k���Ȃ���C�s���̏Ă��Ղ����������ƕ������A���ł��Y��邱�Ƃ̂Ȃ��邾�����B

�k�ȗ֒��̉䂪�Ƃ͔R���s���ĕ��R�ȊD�Ɖ����Ă����B��̖h�̒��ɂ�������Ă��āA�c�����g���Ă������������g�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă����B

�����A���̓u���L�Ɩؐ���������炩�W�߁A�Ă��Ղɏ����Ȍ@�����ď��������Ă��B�����āA�ѕz�ƐH�ו������������Ă��炢�����ԉ߂����ʼn߂������Ǝv������P�Ŏ��V���b�N�Ɛ����s���������������A���̊Ԃ͂�����Ƃ����L�����Ȃ��B�^�Ă������̂ʼn��O�ł����Ƃ��������悤�ȋC������B

���̊Ԃɕ�����ɂ��Ă�����H����Ă��Ղ̒u�����ꏊ���炢�̊Ԃɂ������Ȃ��Ă����B�l�͋��n�ɒǂ����܂��Ƙm�ł��͂ސS���ɂȂ�̂��낤���A�Ɛl�͔����Ă����B

������A��������Љ�ꂽ���k�ȗ֒��̏Ă��Ղ��琼��1km�قǂ̍g�_����10�Ƒ��قǂ��������e��������A�����Ɉڂ邱�ƂɂȂ�B�@�����́A�L�����~�Ɉ�Ƒ��e�X��قǂ̃X�y�[�X�����Ă����A���݂��̐�����������ӂ܂ňꋓ�����f�ʂ��Ō��ĉ߂������ł������B�����֏��ɋ���������A�����Ď艟���ŋ��ݏグ���ː����g���Ċe�X�̉Ƒ����D������Ɏ������ł���悤�ɂȂ��Ă����B�����ŕꂩ�炨�Ă̂Ƃ�������������̂ŁA���̎��̂��Ƃ����͂悭�o���Ă���B

���ꂩ�琔����A���܂肪���Ŏs������k�S�L���قǂ̒烖�u�̔_�Ƃ̉Ƃɍs���Ă����B�Ƒ����ꏏ�������Ǝv�����L�������炢�ł���B��������s���ɖ߂�c�ɓ��͐^�Ă̑��z�̏Ƃ�Ԃ��Łu�����낤�v�̂悤�ɗh��Ă���B����������j���������l�����Ă��邪�A�Ȃɂ�猨���䂷���Ěj�Ă���B�ʉ������������ē��{���������~�����������Ƃ����������B���̎��A���߂Đ����O�ɍL���ƒ���Ɍ��������Ƃ���吨�̐l���S���Ȃ����Ƃ������Ƃ�m�炳�ꂽ�̂ł���B

����́A�Y������Ȃ��A���a20�N8��15���̒�������ł������B

[���̐����A�����čĂѓ�����]

�I�킩��A�O�E�l�N�Ԃ͐H�����������ʎs���ɂƂ��Ă��������Ƒ��ɂƂ��Ă��ł��Ђ������v�������������ł������ƋL�����Ă���B

�k�ȗ֒��̉Ƃ��ЂŎ������������Ƒ��́A�g�_���̎��e���Ɉڂ�ꃖ���قnjo�������ł��낤���A�����O���w�����ѓd�S�Ŏl�ڂ̐ԍ�̉w���~��āA�ː����ɐ��H�`����15���قǕ����A�������獶����500m�قǓ��������т̒��̌@�����ď����Ɉ����z�����ƂɂȂ�B�푈���A�G�@����_���Ȃ��悤�ɉ�����Ⴍ���Č��z���̓����̖ؑ����Ăł������B

���a20�N�̏H�A��ƌܐl�͑O�����瓌�Ɉꗢ�̖铹���A�唪�Ԃɋ͂��ȉƍ�������悹���ܑ��̌������K�^�K�^�Ƌ������Ȃ���ړI�n�Ɍ������B�ꎞ�ԂقǍs�����Ƃ���͐l�Ƃ��܂�A��������l�n���悤�₭�ʂ��قǂ̔_���ɓ���A������œ���T���Ȃ���H�蒅�����ꏊ���A�ړI�n�ŁA���z���̓�������100m�قǗ��ꂽ���ɂ���_��(���R��)�ł������B

�����͓�������������܂ł̉��Z�܂��ŁA���ꂩ��1�����ԂقǁA���̏��R���8�炢�̏�̋��Ԉꎺ�ɏZ�܂킵�Ă��炤���ƂɂȂ�B

�����ɂ͓������O���Ŕ�Ђ��������ЂƉƑ����Z���ԋ��Ă����B

���̕ӂ�͐��̒����ԏ�R(1828m)�̓쑤�ɖʂ�����ѓd�S(�V�O�����琼�ː��܂ł����Ԏ��S)�̉����ŁA�l�����ꂽ�z����������悤�ł���B�Ŋ�w�̐ԍ₩���ڂ���ӁA��������R���ɐ��L���オ�������ɍ��蒉���ŗL���Ȓ����z����B��ӂ��疔�����̉w�ɕ��䂾�����ƋL�����Ă��邪�A�悭�Ƒ������čs�����z�ꂪ����A�L�������ʼnƑ����n���̐l�ƋC�y�Ɍ����������Ƃ̂ł����y�����ЂƎ��ł������B

���R��ɂ͉�X�Z��Ɠ����N���炢�̒j�̎q�����āA�悢�V�ё���ɂȂ����B���ɉp���ƎO�Y�́A�ނ�ߏ��̔_�Ƃ̎q�������̉e����傢�Ɏ��B���ꂩ�瓌���ɏo�Ă���܂ł̐��N�Ԃ́A���̒n�̖L���Ȏ��R�ɗn�����݁A�t�߂̖�R�ő����ɗV�ы����邱�Ƃ��ł����̂ŁA���̍��̊y�����z���o�𑽂��c���������ł������Ǝv���B

�����ق�̋͂��Ȋ��Ԃł��������A�O�Z�푵���đO���s���̊w�Z�ɒʂ������Ƃ�����B

�p���ƎO�Y�͓��䏬�w�Z�ցA���͑O���ꒆ�ł������B�ԍ₩�璆���O���܂ł̏��v���Ԃ͋͂�15�����炸�A��ѓd�S�͒P���^�]�ŁA�r�����w�őO�����ʂ��痈���d�ԂƂ���Ⴄ�ׁA��Ԃ��đ҂B���̒�Ԏ��Ԃ������������B�ʋΎ��ԑт͎��̂����l�ߏ�Ԃƌ����Ă��ߌ��łȂ��قǂɎԓ������ށB�h�{�����C���̎O�Z��ɂƂ��đ�l�̒��ɋ��܂舳������ĂƂĂ��ς����Ȃ���ɂ̎��ԑтł������B

����ʊw���ɁA�O�Y���I�_�̒����O���̃z�[���ɓˉ����o���ꂽ�Ƃ��̎p�́A�߂����Ȏp�ł������B�ԓ��Œ��������o�����A�����l�ߏ�Ԃ̒�����悤�₭�ԊO�ɕ���o���ꂽ���̂��Ƃł���B�g�̂����߂Ěb���ł���B��قNjꂵ�������̂ł��낤�B

���ꂩ��Ԃ��Ȃ����āA�p���ƎO�Y�͓d�Ԃ̒ʊw����߁A�߂��̏��̌j�����w�Z�ɓ]�Z���Ēʂ����ƂɂȂ�B

���a21�N�̏t�A���悢��A���т̒��Ɍ��Ă�ꂽ�����@�����ď����Ɉ��z�����邱�ƂɂȂ�B�����͐��̖̔�ŏ����A�����͓V��̔��肪�Ȃ��A�����V���v���Ȗؑ����Ăł������B

�����̐������������Ƒ��̈����z����ł���B���͂��������ܒ�(16�u)�ō����ɉ]����1DK�A�o������ɔ���قǂ̓y�Ԃ������āA�����ɋ߂��̏��삩��K���Ȑ��^��ł��āA���˂炵�����̂����B���ɂ��o������������Ă��̌����ɕ֏������X�y�[�X������B����͔ň͂��A���ׂ̗ɏ����ȕ��u������Ă����B�֏��͓K���Ɍ����@���Ĕő�������A�����݂͂ȕ��̎d���ł������B

�@�����ď������瓌��10m�قǂ̏��ɂRm�قǂ̐[���̈�˂��@��A�R�ɉ������������ݏグ�Ďg���悤�ɂȂ��Ă����B���C�́A��˂̖T��200���b�g���̃h�����ʂ�p�ӂ��Ė�V�œ��邱�ƂɂȂ�B

�ǂ����A���̓�̎d���ׂ͗Ɉ����z���Ă����}���ȋg��̂�������z�������炵���B

�g��̉Ƃɂ͓�l�̒j�̎q�����ĉ����ɂ��䂪�ƎO�Z��̋�������ɂȂ��Ă����B

�t�ɂȂ�Ə��т̎��ӂ͂��ʂ������t���̐V�Ŗ������A���̗т̒����O�Z��͎v�������葖��܂������B�Ƃ̋߂��ɍ������̓S��������A�p���ƎO�Y�͂��̓S���̍������̋߂��܂œo���ăp�t�H�[�}���X������B

���鎞�̓J�u�g���ƌL�`�����o�P�c��t�߂��Ă��ėׂ̓�l�Ƌ������B�����鎞�́A���т̒��������܂ł������A���̂����R�̂��Ă�����A�w�����Ăɏ��ۂ��������t�l�߂Ď����A��R���̑����ɂ��铙�A�Ǝ��̎�`�������Ȃ���ł��������A���ɂȂ��Ďv���Ζ����������ŐV�N�Ŋy�������X�ł������B

���̍��A����f����F�j�f�����@�����ď�����K��Ă����B���т̒��ŁA�����╗�C�Ɏg���R���p�̏��m�̎}���A�����|�_�̐��Y���^�̎�����������̂ŁA�ܗ��Ƃ��Ă��ꂽ�肵�Ċy����ł����B���̂悤�Ȏ��ɂ킴�킴�������畃��S��S�z���ė��Ă����Z�킪���邱�Ƃ́A���ɂƂ��ĂƂĂ��S���������ɈႢ�Ȃ��B

���a22�N�������ƋL�����Ă��邪�A����̑c��(�܂���)���S���Ȃ����ƌ����m�点��d��Ŏ���͕��Ɍ��̎��ƂɌ����B�������̎��d����T���ɏ㋞���邱�ƂɂȂ��āA�����ɗ��e���Ƃ𗣂�邱�ƂɂȂ�B�����āA���e�����Ȃ����������ԁA�@�����ď����Ɏc���ꂽ�O�Z��̊Ԃň�̏o�������������B

���̏o�����Ƃ́A���e�������������̓����A�����̗[���߂��̎��肪�Â��Ȃ������ł���B�����̒��œ��������v�œ����Ƃ����A�O�Z��łӂ��������A��X�Ă�(���������t���C�p����ŏĂ��������̏�H)�ŗ[�H���ς܂����ゾ�Ǝv���B�ˑR�O�Y����ւ��Â��A�������珼�т̒��ɔ�яo���čs�����B

�O�Y�͂��Ⴊ��ʼn����ߖ��グ�Ă���̂ŁA�}���ʼnp���ƈꏏ�ɓ���������ċ߂Â��Ă݂�ƁA�u���K���環���o�Ă���v�Ƃ�߂��Ă���B�X�ɐK�̖T�ɓ�����߂Â��Č���ƁA���Ƃ��ǂ�ʂ̂悤�Ȍł܂�ʼn��C���̉��K�������x�ɏo�Ă��Ă���̂ł���B

�����́A�l���̔삵�ň���Ă�����ʕ���H�ׂĂ����̂Ŗw�ǂ̐l���̗���̓��Ɏ������ݒ��Ŕ��炳���Ă���B�����Ŋw�Z�Œ���I�ɒ����������܂��ꂽ���̂ł���B�����炭�A�O�Y�͓����w�Z�Œ����������܂��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B

������A��͕��ɂ���߂��Ă��������ɂ������肵���l�q�ł������B�c��͎��ʑO�ɐ��_�a�������Ă����悤�ŁA��̒�(�q�Y����)�ɑ��ɕ����߂��ܟB����Ă����悤�ł���B��͗͂ɂȂ�Ȃ�����������ӂ߈ꎞ���A�߂�������ł����B�����āA���ɋ����ŕ����Ă�������ȑc��̂��Ƃ�Ƃ茾�̂悤�ɘb���Ă����B

�������A���̓����̗��e�͂��̓����̓��̐H���ɍ���A�B���̂��Ƃ����œ�����t�ł������ɈႢ�Ȃ��B���̎������������������ƕ�͋ߏ��̔_�Ƃ��̂悤�ɖK��A�H�ו����b��ł�����Ă����悤�ł���B���鎞�A�c���Ƃ�����̂��܈������Ă��ď������Ă��ꂽ���Ƃ����������A����͐H�ׂ邱�Ƃ��o���Ȃ��قǂ̕s�����ł������B

���͓��A��ł悭�����ɏo�����邱�Ƃ��������B���������邪������O�ɕ�͋N���ĕ��ɐH���������Čv�����悤�ɉƂ��瑗��o���B���v���Ȃ��̂�1������킸��ԓd�ԂɊԂɍ��킷��̐�V�I�Ȕ\�͕͂s�v�c�Ȃقǐ��m�ł������B

���������x���A�ו����R�w�����Ė߂��Ă������̊�͊��������Ƃ��Ă����B��͐Q�Ă��鎄�����O�Z����N�����A������ɗ����Ăɂ��ɂ��Ί���������A������A�Ɖ]������Ƀ`���R���[�g�������镃���ƂĂ��������������B

�������͓����ʼn�������Ă����̂��A�ڂ����͕�����Ȃ����A�����炭

�F�j�f���͌Z�v���ō����Ă��镃�ɐe�g�ɂȂ��ċ�������Ă���Ă����B���鎞�A�F�j�f�����H�ʂ��Ă��ꂽ�����n���S�̎ԓ��ŝz���A�K�b�N���C�������ĉƂɖ߂��Ă������̕��̎p�͌��邩��Ɉ���ł������B

���͐l�ɕ�d�����邱�ƂŎ��Ȗ���������^�C�v�̐l�Ȃ̂ŁA���X�l���炨������鏤���͌����Ă��Ȃ����i�ł������Ǝv���B

���ɂ͐�O����t�������Ă�����l�̗F�l�����āA�̗����Ɛ��c�J�ɏZ��ł������삳��Ƃ͐����ˑR�Ƃ��Č𗬂��������悤���B

�����͈�x�������痈�ĉ�X�̌@�����ď����ɔ��܂������A�a�ɏP���Ĉꐇ���o���Ȃ������Ɖ]���אg�Ő_�o���Ȑl�ł������B

���삳��́A������̐l�Ő��c�J�̑��q���̕ӂ�ɏZ��ł����悤�ł��邪�A��サ�炭���ĕ��Ƃ��̒n��q�˂����Ƃ����邪�������͂߂Ȃ��Ȃ��Ă����B

�����ǂ̂悤�ȃ��[�g�Ŏd���𐿂��������̂��肩�łȂ����A�i�t�^����(���Ŗ�)�A�Y���`��(�����̑�p�i)�A�Ό��A�{�[���y���̔̔��A�A���S���e�̎���ȂǁA�����肪�����d���͂��Ƃ��Ƃ����s�ɏI������B

����Ƃ������Ƃ͔���i���̕i���ۏ�����ӔC�������킯�ł��邪�A���Ԃ��Ȃ��������ɗǂ��ޗ����ȒP�Ɏg����킯���Ȃ��B���鎞�A�֓��z�d�ɔ������Ό����D�Ό��ŃN���[���������Ɖ]���b�͎��ɂ����o��������B

���̒��ŕ��_�Ђ��̔̔��́A�H���y�ʼn߂����Ă������̖��o�ɑ��Ă̊��o�����ɗ����Ă����Ƃ��ׁX�Ȃ��珤���ɂȂ��Ă����悤�ł���B�������A�ɂ������Ȃ��T���v����U�����A������ː��Ȃǂ̂����Ӑ���Ō�ʔ�ȂǗ]�v�Ȍo��������Ă����̂ŁA���Ǎ̎Z������Ȃ������̂ł��낤�����߂Ă��܂��Ă���B

�؍ގ���̎d�������r���[�ɏI����Ă���悤�Ɋ������B���c�⍂��̋߂��̎R�ɖ؍ނ��d���ނ��߂ɕ��ɘA����čs�������Ƃ�����B�d���؍ނ����т̉Ƃ̑O�Ɉꎞ���ςݒu���Ă��������A�m��ʊԂɂ��̖؍ނ��N���ɓ��܂�Ă����B���ꂪ���Ŗ؍ނ̎d�������߂��̂��A���邢�́A�V�������݂̉Ƃ̋߂��ɍ�邽�߂Ɉꎞ�I�ɖ؍ނ̎d���݂������̂��A���̎��̕��̍s���͓����̎��ɂ͂܂����������ł��Ȃ������B

���鎞�A�p������K���g�����ƌ������Ƃŕ��ɐܟB���ꂽ�B��ʂ����x���@����ɁX������ꂽ�p���̊�����Ĉ���ʼn��Ƃ������悤�̂Ȃ��Ȃ��v���ł������B

�`���I�ɒ��j�ƒ�����������A���j�A�����͓�̎��ɂ���镕���I�ȕ��K�����̑̂ɐ��ݕt���Ă����̂��B

���͒��j�̎����������낢��ȏ��ɘA��čs�����B���n�߂Ă̗m��Ϗ܂͑O���̉w�O�ʂ�ɂ���f��ق������B�Y������Ȃ��A�O���A�E�K�[�\���剉�́u�S�̗��H�v�ł���B

�����ɂ͕��_�Ђ̂����Ӊ��A���c�͍ޖ̔����t���A�R���̔_�Ƃɔ�э���ōs���ʎq�̔����t���ȂǁA���͈ꎞ���A���������̂悤�ɂ��ĘA��čs�����Ă����悤�Ɏv����B

(�������A����Ȃ��Ƃɐ��U��ʂ��Ĉ�Ԓ����T�ɋ��Ă��ꂽ�͎̂��j�̉p���ł������B)

���a22�N1��28���ɕ�����]���Ă������̎q���Y�܂ꂽ�A�r�q�ł���B�����傫���ē�Y�ł������悤���B�@�����ď����̈ꎺ�ŁA�Y�k�Ɍ�����ʖڂ���Ɖ]���A�ڂ̂��悤���Ȃ��Ћ��ł��[�Ƃ��Ă���ƁA�u���̎q�ł���v�̎Y�k�̐��A���̎��̕��̐S���͂ǂ��ł��������A�ق��Ƃ����ɈႢ�Ȃ����A��ʗT�q�͂����߂��Ă��Ȃ��Ɖ]���C�������c���Ă����悤�ȋC������B

��͂��̎��A��������u�T�q�ƈႤ��v�ƌ����Ă����ƁA����ɋC�ɂ��Ă����B

��ɂƂ��Ďq���݂͂ȓ�������ł������ɈႢ�Ȃ��B

��͎Y��̌o�߂����܂�悭�Ȃ������B�h�{�s���̉e���������Ă����������ł��āA�G���m�̉���_�Œ@���Ă������O�ɏo�Ȃ��A�r�C�������Ă����̂��B

����ł��Ǝ��̍��ԂɁA�����O���݂̑��{�������Ă����]�ː에���̖{�����X�Ɠǂ�Ŋy����ł����B

��́A�����̒��ŁA����j�����A�ɗ����Ěb����`������߂ƘA�z���āA������˂̒��ɉ��肽���̃G�s�\�[�h����ɂ悭�b���Ă��ꂽ�B

���̃G�s�\�[�h�́A�����]�Z��̖x�N����Ⴂ��ɂ��Ă������N�M������Ĉ�˂̒��ɗ��Ƃ��Ă��܂��A���̖��N�M���E�����߂ɕ�Ɍ�����Ȃ����˂̒��ɉ��肽�Ƃ��̂��Ƃł���B�|�̖_��`���ĉ���Ė��N�M���E�����Ƃ���܂ł͂悩�������A���̗�����˂̒�̐��ŔG��Ċ����ďオ�邱�Ƃ��ł����A�؉H�l�܂����C�����ɂȂ����B

���̎��A�ォ��u���������A���߂���_������v�ƕ�ɐ���ɗ�܂��ꉽ�x�����s��������ɂ悤�₭�悶�o�邱�Ƃ��ł����b�ł���B

���̍��̎O�Z��͂悭�V�B���鎞�́A�@�����ď����̋߂��ɎR�����z�肵�Ď萻�̃g���b�R�̂悤�ȎԂ�������B���H�͍d���S�y���̒n�ʂɎԗւ���{����悤�ɂT�p�قǂ̐[���̍a�����30m�قǂ̋����Ō@��B�����Đ��H�e�ɂ͎R���28�w�̃v���b�g�t�H�[����y�Ő����č�����B���̎��͎ԗւ��a�ɂ͂܂�E�����Ȃ��œ������邱�Ƃ������ł������B

�ċx�݂ɂȂ�ƁA�O�Z��͒�����ӂ܂ŋ߂��̐l�H�̎��Y�V���ɒʂ����Ă��Ŕ畆�������������قljj�����B���ɑ����̂ɗ��݂�����A�₽���n�������N���Ă��鏊�ŋ}�ɐg�̂����肵�āA���Ɖp���͑��ɂ���܂�M�ꂻ���ɂȂ������Ƃ�������������ł����肸�ɒʂ��������B

���Y�V���̋߂��Ɍ����n�ꂾ�������c�̍L�ꂪ���������A�����ł悭�ߏ��̗F�B���W�܂��Ė싅��������B�{�[���E�O���[�u�E�o�b�g�͑S�Ď��������̎���ł���B

�A�蓹�A�A�������ėF�B�͂������蔨�Ń��������̂��ĐH�ׂĂ������A���ɂ͍̂�E�C���Ȃ������B

�@�����ď���(�Z��)�̋߂��ɂ͍���4.5���[�g���قǂ̊R�������āA�R�̉��͐��c���L�����Ă����B���̋}�ȊR�̖݂ɐ����Ă���ӂ𗘗p���Ė���ɔ�шڂ�^�[�U�������������Ă悭�V�B

���A���鎞�́A�c��ڂ̉��ɗ���Ă��鐅�ʂ̏��Ȃ���𗇑��ʼn����܂ł�����čs���Ȃ���I�A���Ȃ߁A�ӁA�Ȃǂ��̂��Ċy���B

�O�Z��́A�����n��̔_�n�ɂ���L��ȉ֎q���ŁA�����ԉ֎q�����̃A���o�C�g���������Ƃ����邪�A���V���Œ�����[���܂ŁA�O�l�Ƃ��ꐶ�����������A�^�����ɓ��Ă������g�̂͗V�тŒb�����Ă����B

���͕�ɓ��E������悤�ɂƁA�����Œ��ׂ��̂��A��ƈꏏ�ɂ킴�킴���쌧�̏����܂ōs���Ď蓮�̃h�C�c���̃V���K�[�~�V������肵�Ă����B���͕ꂪ���ӂƂ��Ă���D�����̎d��������悤�Ɋ��߂��悤�ł���B���̑��ɁA��҂@���Ă��ČR�������Ĕ���d�����ɂ�炵�Ă����ƋL�����Ă���B(�����̎����ԂԂ�ĕ�͋�J���Ă������Ƃ��v���o��)

���̂悤�Ƀ~�V������肵�����҂@�����肷�鎑�������������Ƃ́A�ꎞ�I�ł͂��邪�A���v���������d�����������̂��낤���B�Ⴕ�A�������Ƃ�����A�ǂ̂悤�Ȏd���ł������̂��A���a23�N�ɐV�������Ă鎞���A���炩�̕��@�Ŏ������H�ʂ��Ă����Ǝv���B��(�f���̍F�j)���玑���J������Ă�������̂��낤���B���̎��̎���F�ڕ�����Ȃ��B

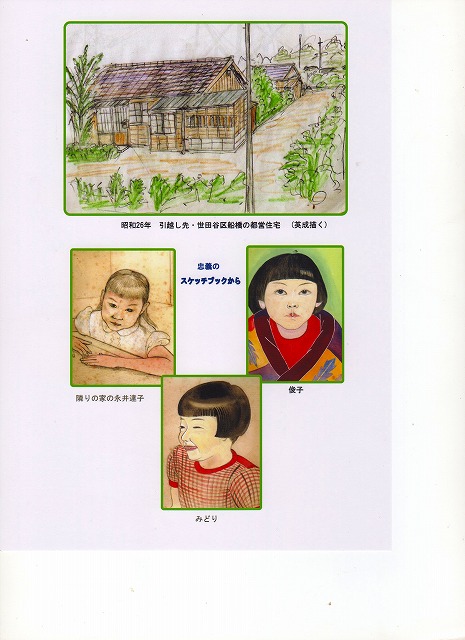

�V�������т̌@�����ď��������ѓd�S�̐��H��300m�قNJ�����ɂ₩�ȌX�Βn�Ɍ��Ă��邱�ƂɂȂ����B��H�����āA�Q�����قǂ����ĉƂ����Ă�ꂽ�B�ꉞ��b�H������n�߂āA�ǂ���������D�ǂŎ{���A�V������A����ƕ��C��A���قǂ̏����Ȍ��ւ�������B

�䏊�̂����O�ɁA��˂��@��A�艟�����̋��ݏグ��|���v�����t�����B

�~�n�͒n���̑�n��E���R�����Y�̕~�n200�قǂ��肽�B���ݒn�͐����S�j��������������B

�������N���ď��a23�N���Ɏn�߂��A���S���e�̎��玖�Ƃ����s�����B���{�����サ�Ă���ƌ������ƂŎn�߂��悤�ł��邪�A�����o�ē����̐������l�������A�������̎���̎��v�ɍ��������Ƃł͂Ȃ������悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B

�p���E�O�Y�́A�����w�Z����߂�ƒ����|�ŕ҂��Ă�w������10�C���܂�̃A���S���e�̉a���̂�ɑ����ɏo�������B�~�͑���T���̂ɂ����ւ��J�����悤�ł��������A��ɉp���̓A���S���̕����ǎ��Ȕ엿�ƂȂ蕃�̐��������ƂȂ��Ă���200�قǂ̍؉��̉Ԃ��؈琬�ɖ𗧂��Ă����̂��A�ƃA���S���e�̌��ʂ�b���Ă����B�Ƃ��낪�̐S�̃A���S���̖т������Ă����̂͋L���ɂ��邪�A�����Ŕ����Ăǂ̂��炢���v�Ă����̂�������Ȃ������B

�����݂̂ǂ�͐V���̞���(�Ȃ߂��ς�)�ŏ��a24�N1��18���ɐ��܂��B

��͂��̌���A�g�U�邪�����I�Ɏn�����Ă���B���̎��̃V���b�N�������炳�܂Ɏ��ɘb���Ă��ꂽ�B�X�Ɂu���ꂿ���͂����q�����Y�܂Ȃ����Ƃɂ����v�ƌ����A����ȏ�q���𑝂₷�܂��Ƃ����̌��ӂ͌ł������悤�ł���B

�r�C�������Ă�����̕���͕s�\���������̂ň�E��̍��݂̂ǂ�́A����ȑ̎��œx�X������N�����Ă����悤���A���鎞�Ђǂ��������Ŏ��_��Ԃ������̂ŕ�͋����āA�w�����Đԍ�w�̋߂��ɂ���a�@�ɋ}���ŘA��čs�������A���̓r���ŁA�}�ɁA�݂ǂ肪��̔w���ŋ@���悭�h�����̂ŁA�ق��Ƃ����A�ƌ����b���悭�ꂩ�畷�����ꂽ���̂ł���B�����āA���̌���݂ǂ�͐t᱉��Őt����Q���N�����A���ׂ̈ɁA�����Ȃ��Ȃ���ɓ���Ȃ��y�j�V�������������炩���Ă݂ǂ�Ɉ��܂��������b��ꂩ�畷�������Ƃ�����B

(�]�Z��̖x������؋����ē����ł͍����ȃy�j�V��������肵���ƌ�ɕ������Ƃ��ł����B)

���̍��̎��́A�i�w���A�E���ŁA�C���a��ł����B���e�ɑ��k����܂ł��Ȃ��A�{�l�̊w�Ɛ��т��R�邱�ƂȂ���A���̎��̉ƒ�̌o�Ϗł͂ƂĂ����Ԃ̍��Z�ɂ͍s���Ȃ��Ɣ��f���Ă����B

�������������i�w�Z��I��ŋ���c��܂��ӋC�g�X�Ƃ��Ă���̂ɔ����A�����͓��ӂȊG������ł͂Ȃ����A�Ǝ��₵���B

�S�g�Ƃ��Ɏ���Ă����̂��A�������肵�Ă��āA���Z���鎞�́A�̂����サ�Ă��Đԍ�̉w����y��Ɏ�����Ȃ���A�����悤���ĉƂɖ߂邱�Ƃ��������B���������Ă��邱�Ƃ��Ɍ����Ă��܂��ƁA�����O�Z��̂��߂Ɋ��̒��ɏ������ėp�ӂ��Ă��邳�܈����H�ׂ��Ȃ��Ȃ�̂Ŗق��Ă����B��Ɉ�҂ɕ������Ƃ���A���̎��̏Ǐ�͖����咰�J�^�����Ɛ������Ă��ꂽ�B

���a24�N4�����玄�͑O�����Z�̖�w�ɒʂ����ƂɂȂ����B���Ԃ͒����O���̋߂��ɂ���َq���Ɍق��A�C�X�L�����f�[�̔���q�Ƃ��ē������ƂɂȂ�B���]�Ԃ̉ב�ɃA�C�X�L�����f�[��50�{�قǓ��ꂽ�������t���A�u�A�C�X�L�����f�[��{�T�~�v�ƌ����đ��������B���̍��͒p���������������āA���F�ɏo���킷���Ƃ�����邽�߂ɁA

������A�����Ȃ狌�F�Ɖ���Ƃ�����܂��ƍl���A�q���B�̉����̌�����邱�Ƃɂ����B

�ԏ�R�̒����̎�{�ꂠ����ŁA�x�����Ă���q���B���吨����ė��Ă���ĉ甄��䂫���悩�����B�X�Ɏq���B�̈ړ��ɍ��킹�A���]�Ԃ������Ƃ������Ɍ���Ď��]�Ԃ�|���A�ב䂩�甠���Ɖ��̌k���ɗ��Ƃ��Ă��܂����B�h���u���R�Ɨ����A�C�X�L�����f�[���}���ň�{�ÂE���グ�A���ɖ߂��āA���ׂ����A�C�X�L�����f�[���{�T�~�ƌ����đS������������Ƃ�����B���̎����߂ď����̖ʔ��������X�ł͂��邪�������̂ł���B

�X����̎d���ꉿ�i����{3�~�ŁA����l���T�~�A��������2�~�̗��v�ɂȂ�B����50�{�̃A�C�X�L�����f�[����100�~�̎����ɂȂ�̂ŁA���̂悢�d�����Ǝv�����B

���a24�N8��31���ɃL�e�B�䕗���֓��n���������B5��l�ȏ�̐l���S���Ȃ����ƌ����傫�ȑ䕗�������B���̓��̖ؐ삪�×����āA���c���̂悤�ɂȂ����B��ӂł͎R�Ôg�ő吨�̐l����Q�ɂ����A�����҂��吨�ł��悤���B�����̐V���ŕ��ƈꏏ�ɋ����ɑς��K���ɉJ�˂������������Ȃ��悤�撣�������A�_���������B�J�˂͔��̂��Ȃ��ɔ���ꂽ�B���͗����ŋ����̒����A�J�˂����ɔ�Ԃ悤�ɑ����Ă������B���̎p�͍��ł��z���o����B

���͐V���̎����200�قǂ̎ؒn(��ɔ_�n���v�ŏ��L�̌�����)�ɖ��Ԃ̎��A�����n���y���B�ł��L���ꏊ���Ƃ����̂����܈��A���ɂ��Ⴊ���A���Ԑ��A�֎q�A���イ��A�Ƃ܂ƁA���₦��ǂ��A�Ȃǂ̖��A���������A�Ђ܂��A�S�����A���t�{�^���A�Ȃǂ̑��Ԃ͔̍|�������B���́u�_�k�Ɖ��|�v�̖{���Ă��ēǂ݁A���f�A�ӎ_�A�J���̎O�엿��A���ɂ���Ďg�������錤�������Ȃ����āT�����B

���̍�����Ƃ܂ƁA�֎q�A���イ��͐F���傫�����������ō��̕i���������B�F�Ƃ�ǂ�ő傫�ȉԂ��炩�������t�{�^�����A�����Ȃ��̂ł������B

���̎ؒn���k�����ɓ�������]�Z��̖x������`���ɗ��Ă��ꂽ���Ƃ⓯���]�Z��̉��c�p�v����������100�L���ȏ�̓��̂�����]�Ԃ���Ă����ׂɏ���Ă��Ă��ꂽ���ƂȂǁA�����͎v�����̐S��������O�̂悤�ɑ��݂��Ă����̂ł���B

�O�����Z�͒����O���w�����ɖ�2km�s�X�n���痣�ꂽ�L�X�Ƃ����_��n�̒��ɂ������B

�~�͐ԏ邨�낵�̋�����������A�I�[�o�[�R�[�g��˂������Ĕ��g�ɓ˂��h����悤�Ȋ�����������ʂ����ł���B�����A�ΏĂ�������{10�~���������A��w�ɒʂ��r���悭�����ĐH�ׂĊ����ɑς����̂ł���B

���̍��A�ǂ������ė����̂��Ƒ��̈���Ƀx���������B����������������������B�������_���������|�C���^�[�̎G��ł���B���X�A�����F�݂����ȗY���ɂ��܂Ƃ��A����ɔƂ���g������ꂽ�B���̌���悭���ւ̊O����K�v�Ƀy�������̂ŁA�Ƒ��ł��̗Y���Ɏd�ł��������B���̍��݂��A�^���ÂȖ铹�ŕ������̗Y���ɏP����B�K������͂Ȃ������B

���́A��w�̎��Ƃ��I���Ƃ����Ƃ܂ő����ċA�����B�O�����Z���璆���O���w�܂�15���A�����O������ԍ�܂ŏ�ѓd�S�̓d�Ԃ�15���A�ԍ₩��Ƃ܂�10���A�d�Ԃ̑҂����Ԃ������Ă����킹��45���A���ʂ̕��������ŋA��Έꎞ�Ԕ��̓������̎��ԂʼnƂɖ߂��Ă����̂ł���B

�Ƃɋ߂Â��ƁA�y�����������玄�������E�e�̂��Ƃ�����Ă��Ĕ�т��Ă���B�Ƒ���y�����҂��Ă���Ƃ́A�����H�ו��ɕs���������Ă��S�x�܂�ꏊ�ł������B

���a25�N6�����N�푈���u�������B

���͓�ȗ֒��ɂ��鐳�j�f���̉Ƃɂ����b�ɂȂ�A���T�ԋ�������邱�ƂɂȂ�B

���N����ƁA�Ƃ��q�f��ɒ�̌͗t���F��ł����W�߂�d������`�킹����B�̉��ƁA���̕��̌͗t�����̂܁T�ɂ��Ă����ƁA�f��ɋ�������܂Œ��J�ɂ��悤���ӂ��ꂽ�B

��͏]��̐V���Q�t�����邽�߁A���b�����ēY���Q�������B

���Ԃ͉w�O�ʂ�ɂ��鑫���ƌ����l�o�c�̍H���X�ŊŔ`���̃A���o�C�g�����邱�ƂɂȂ�B�w�O�ʂ�̑傫�ȃJ���o���ɌQ�n�����ɂ��鉷�ق̃C���X�g��`�����ލ�Ƃł���B

������1,500�~�������B

������Ǝ��l��{��Ȃ���Ȃ�Ȃ����́A�ł�������Ă����B�O���̌����E�ƈ��菊�̎�z�̌��Ńj�R����(����240�~�̓��̘J����)�̎d���ɂ����ƂɂȂ�B�~�������Ńj�R������Ƃ����Ă��鏊��V���L�҂Ɏ�ނ���A�u��w�o�̃j�R�����v�̌��o���Ŗ^�V���̋L���ɂȂ����B

���͎q���̍�����Ó�̊C��A�����̌Ï��Ƃ����L���Ă��������̗{�Ϗ��œ����g�̂�b���Ă��đ̗͂ɂ͎��M���������̂ŁA�j�R�����̎d����������ƂȂ��l��{�撣�����ɈႢ�Ȃ��B

����Ȃ��鎞�A�����ǂ����畷���Ă����̂��A���N����Ő펀�����ĕ��̈�̂��n������d���������āA�Ȃ�Ɠ�������~���ƌ������Ƃ��B

���̘b�������͙�l�Ɂu���������A�����ɍs�����v�ƌ������B

���a26�N�̏t�������B�A���o�C�g��̑����H���X�̕������炻�[�Ƃʂ��o��

���ƈꏏ�ɑO���w�Ɍ������B(����A�X��ɗ��R�Ɩ��f���������R�̘l�я���o��)

[�]�g]

�t�������̌��͖��邭ῂ��Ă����B�㋞���čŏ��ɖK�ꂽ�̂�

�F�j�f���̋`���́A�]�[�ǂŎ���×{�����Ă������A����ɂ��ւ�炸���Ǝ��̖ʓ|�����Ă��ꂽ�B�f���̋`��̌��g�I�ȑΉ��́A���ɂȂ��Ďv���Ή�X�Ƒ��ɂƂ��ē���������s�ׂł������̂��B(�F�j�f���͉��c���p�̎O�j�ł��邪���щƂ̗{�q�ɂȂ��Ă���)

��c�呢�̍ȁA�c���̕�A�F�j�f���̋`��A���j�f���̋`�c��Ȃǖ������܂�̏����́A�����ېV���J�Ԃ��������m��J��҂̉e�����Ă���B�ޏ��B�ɂ͂��̎���ɔ|��ꂽ�Ջ@���ςɑΉ����銰�e�����������킹�Ă���悤�Ɏv����B�����͓����̌�������Ƃ��ċ����т��ʂ��������̏����������ɈႢ�Ȃ��B���̂��A�ŋ����j�����܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B

���щƂň����߂����A�����F�j�f�����߂Ă�����{���H�E���ێq�H��ƈꏏ�ɖK���B�K��̖ړI�͂͂����蕪����Ȃ������B���A���͍F�j�f���ɋ���ő�ς����b�ɂȂ������Ƃ��Ă����̂ŁA��ł��̌��ň��A�Ɏf�����̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B

���̖�A�g�ˎ��ɂ����c�呢���K���B�u�p��ɂ͋��݂͑��Ȃ��A��ł��݂��C�܂����v�������邱�Ƃ�����̂ł����邱�Ƃɂ���v�A�ƌ����ē��������ł��邾���̂����������o���Ă����B�����āA�X�ɑ�ϗL�肪�������ɕ��Ǝ��ɓ��������Ă��ꂽ�B

���̎��̖�c�呢�̍s�ׂ͉�X�Ƒ��ɂƂ��Ĉꐶ�U�Y��邱�Ƃ̏o���Ȃ����`�ł���A���ӂ�����Ȃ��قǗL�肪�������Ƃł������̂ł���B

�@���̌�A���͖�c�呢���В������Ă��鋦�V�Y�Ƃ̎q��Ђɋ߂邱�ƂɂȂ�B�ڍ��w���R����̊O���ɍ~��āA�s�l�������A��̉E���߂��Đ��n���Ē������ɋȂ���200m�قǍs�����E���ɂ������B�l�I���T�C�������H��ł���B

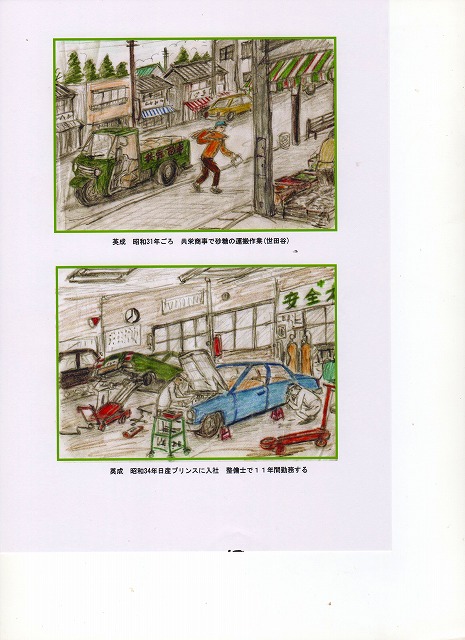

���͂����Ńl�I���T�C���Ӑ�ɉ^�Ԏd�������邱�ƂɂȂ�B

�l�I���T�C���́A�K���X�`���[�u���̌`�ɉ��H���āA���̒��ɔ����K�X�������d�����F�����o����ł��邪�A���̏o���オ�������i(�l�I���T�C��)��傫�Ȗؘg�Ɋ���̕R�Ŋ���t�������^�т��o����l�ɂ������̂������d���ł������B���ɂ͔w��قǂ̂��̂�����A�z�B���A�d�Ԃ̒��ȂǂŊԈ���ĉ����ƐڐG���Ċ���Ă��܂��Ə��i���l�������Ȃ��ϐӔC���d���ł������B

���͔N���̊Ǘ��҂Ɋ{�Ŏg����ڋ����������Ă����悤�ł��������A�Ƒ���{���ׂɂ͎d�����Ȃ��Ǝ���H�������ĉ䖝���Ă����悤�ł���B���̌�����7��~���ł������ƋL�����Ă���B(�В��̌�����45,000�~�A�N���҂̏�����10,000�~�ł�����)

�@���́A��c�呢�̉��ŋ��d�Ƃ��ē������ƂɂȂ�B�Ζ���͊ۂ̓��ځA�O�H�n���̌����̍ŏ�K�ɂ��鋦�V�Y�Ƃƌ�����Ђŏ]�ƈ���15�l���炸�̍����������Ƃ������i������Ă�����{�H�i���H�̎P���ɂ��鏤�Ђł������B(�ڍ��ɂ̓l�I���T�C�������H�ꂪ�����搻���Ɖc�Ƃ��s���Ă���)

�����͌�4,500�~�A�O���̑����H���X�̂Ȃ�ƎO�{�̌�����Ⴄ���ƂɂȂ�B

�Ƃ肠�����A�������̏o������ɐȂ����Ă����A���q�̎�t�����邱�ƂɂȂ�A��������(�]���`�O)����w�������x�������B

�Z���͏��c�}�̐�ΑD���w����x�Ƃ̑O��ʂ蔲����ΉG�R�̕����ɓk��15���قǂ̎O�H�n�����L�̔_��̉��̖q��̋߂��ɂ���Ƃ����ꂽ�B���Ɠ�l�����̐��������ꂩ�琔�����������ƂɂȂ�B

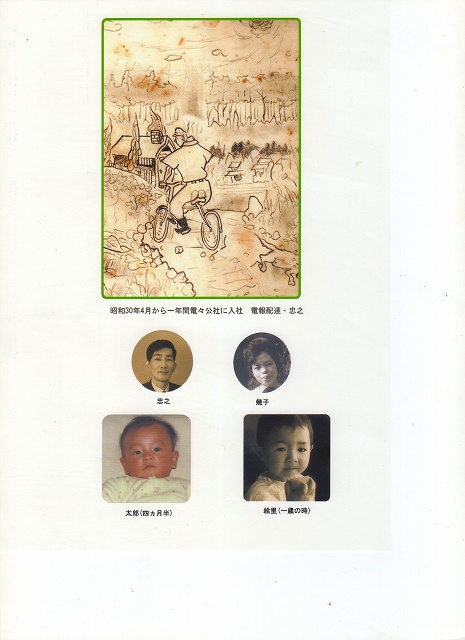

��͕��̊��߂ő���c��w�t���H�ƍ����w�Z�̓d�C�ۂɓ��w����B�����͓����w����V�h�܂ŁA�������ōs���A�V�h����s�d�ɏ�芷��

�ۂ̓��̐E��ɂ́A�����Ј����l�������B�В��̖�c�呢�̐g���Ɖ]�����Ƃ������Ă��A���̂��Ƃ�V��V��ƌĂ�ʼn������Ă���āA�悭�ʓ|�����Ă��ꂽ�B�N���̖쑺���߂͕��Ɠ��N�y�A�O�H�n��̉�ЂŒ��N�����Ă����x�e�����Ј��ŁA�v�͔\�y�t�A���䓹��𒆖�Ɏ����Ă���B�ޏ��͎O�l�̏����̃��[�_�[�ł���B

�ł��Ⴂ���x�q��18�A�ۊ�ŐF���A���e���Ⴍ���ĖS�����Ă���W�Ŗ쑺���߂ɕ����Ȃ��Ă�����Ă���B�c�ƒS���̏����͑�A����߂��Ă���28��K��A�X�^�C�����g�̂��Ȃ����悢���l����B�^�C�s�X�g�̊␣��q�͏����ʼn���������20�Δ��̓Ɛg�ł������B��ɐ����F�Y�ƎГ�����������B

���鎞�x�e���ň��x�q���A���̕G�̏�ɍ����Ă���p�������쑺���߂Ɏ���ꂽ�B�ޏ����������S�ŁA���̎��͎o��̂悤�ȊW�̋C���ł������R�ȍs�ׂŋC�ɂ����Ă��Ȃ��������A�쑺���߂̖ڂɂǂ��f�������z�����ł���B

���͖쑺���߂̎w���ɏ]���ē������Ƃ����������B��c�呢�̒��H�͊ۃr���̒n���ɂ���p�������̃o�^���[�����䕃W��������H���������A�쑺���߂̎w���Œ��O�Ɍ��܂��Ĕ����ɍs�����ƂɂȂ�B���̍��̊ۂ̓��E�G�́A���������K���̃r�����A�����Ă����B�O��A�O�H�A�Z�F�ȂǍ������番�����ꂽ��Ƃ��ԃ����K�̒��ŕ����Ɍ������������Ƃ��Ă��������ł���B

���̋߂Ă������V�Y�Ƃ̂���O�H�n���r���́A�����w�������k��5���̏��ɂ������B�����w�̓�����璆���X�ǂ̑O���A�L�y���ɔ�����ʂ�̕����̉E���ɐ�̌R���苒���Ă���GHQ�̕����̃r��������A���̂��x���ɎO�H�����̃r�����������A���̂܂������u�Ă����x���ɎO�H�n���r�����������B(�ۃr���͎O�H�����̐^��O�ɂ������B)

���x�݂͉c�Ƃ̐����F�Y��o���̕ۍ�ƍc���O�L��ŃL���`�{�[�������Ȃ���U�邱�Ƃ����������B

���a30�N�܂Ŏl�N�Ԃ́A��w�Ƌ��d�̐����Ŏ��肩�猩��ƌ������悤�Ɍ������悤�����A���U��ʂ��čł����S�n�̂悢���ʼn߂����������ł������B

���������x���ɂȂ�Ɖf������ɍs�����Ƃ����������B�����͖����������̂��嗬�ł��������t�����X��C�^���[�̗m����悭�����B�u�p���̋�̉��Łv�m���]�ԓD�_�n�u���̂̈����v�u�ւ���ꂽ�V�сv�Ȃǂ��ɂ�����ΐV�h�̈ɐ��O�O�ɂ���f��قŌ��邱�Ƃ����������B

�J���k�̉f��Ղŗ����傪���܂���܂����̂͂��̍��ł������B

�@���a26�N�H�A

���͌Q�n���j��������̓y�n�ƉƂ蕥���ĉƑ���A��ď㋞����B�Ƒ��ɂƂ��đz���o�������ԏ�R�X�[�̏��сE��,�E��A�����ŗV�����̂��������A�Ƒ����m�̕t�����������������̎q�̌��d�����������A�Ƃ̎��ۉƑ��A�_�Ƃ̏��R�Ƃ̎q��������w�F�Ƃ̐G�ꍇ���ȂǁA���������v���őS�Ă��c���Ă̏㋞�ł������B

�v���U��������A�p���A�O�Y�A�r�q�A�݂ǂ�A�F�A���Ă����Č��C�����������B

���������s�c�Z��n�́A�C�O��������グ�Ă����O�H�n�̊�Ƃɋ߂Ă����Ƒ��������Z��ł����B�䂪�Ƃ̏ꍇ�͂ǂ̂悤�ȃR�l���������̂��ǂ���������Ȃ�����������ł������悤���B(�����O�H�n��̎Ј����Z��ł����ƕ����Ă���)

�����́A3DK�̖ؑ����Ă̈ꌬ�Ƃł��������A���C�ꂾ�������đ�������Ă����B

�쑤�ɉ�����������6�قǂ̒낪�������B�����ɐ�������̉ƁA��̌��������Ɏ艟���̈�˂������āA���̒�����Ɍ�ɔ����I�ȏ���e���𑱂����x�c����̉Ƃ��������B

���a27�N�T��1���́u���̃��[�f�B�v�ł������B���͉������̂悤�Ɋۂ̓��̋��V�Y�Ƃɏo���Ă����B�����A�߂��̍c���O�ŁA������瑛�������������āA�ǂ���甭�C�̉������������A�����������悤�ł���B�r���̓�K����c���O�̂��x�������A�@�������吨���������A�f�����̎p�͌����Ȃ������B

��ŁA���҂��o�āA�����҂�1,500�����o���ƌ������Ƃ�m��������B

���a�O�\�N�t�A���͌|��̓��{��ȂɎ��鏀�������Ă����B�M�L�����ƍ�i�����Q���Ėʐڂ������N���A���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

��i�͂����Ƃ��`�����e�̉Ԃ�͎ʂ����A���E�ԁE���̉Ԃт���ׂ������܂Œ��J�ɕ`�����B�������A��Ŋ��������Ƃ����A��Ƃ̋Z�@��^���������̍�i�Ƃ͒������蕨�̊G�ł������B

�ꎟ�����͖ʐڂŎ������̒��ɑO�c��絉攌�������B���炭���̊G����ڂŎ咣������̂��Ȃ��G���Ɗ�����ꂽ���Ƃł��낤�B���̏�łǂ̂悤�Ȏ���������A�܂�ŋL���Ɏc���Ă��Ȃ��B

�ꎟ�����̌��ʂ����ɍs���Ă���āA�ۂ̓��̐E��ɂ킴�킴�m�点�ɗ��Ă��ꂽ�B

��������܂ŐS�z���Ă���Ă���̂ɁA���҂ɉ����Ȃ����ʂɂȂ��āA���ɐ\���Ȃ��C�����Ɠ����ɁA���̎��̕��̂Ȃ�Ƃ��]���Ȃ��\������܂ł��]���Ɏc���Ă���B

���A�����Ɋ撣��Ȃ����B�Ɖ]���Ă���Ă���悤�Ɍ������B

���̍��̎��͍��z���Ԃ��Ɖ����ɂ����Ă��W���͂Ɍ������Ƃ����������B�G��`���ɂ��Ă��A�S���M���X���邱�Ƃ��ł��Ȃ������ׂɁA����ȏ�̐i�����Ȃ������悤�Ɏv����B

��w�̑���c��w�t���H�ƍ����w�Z�̓d�C�Ȃ̊w�Ƃɂ��͂����炸�A�T�{���ĉf������邱�Ƃ������Ȃ����B�ۑ�̓d�C�̔z���}��������̂悤�Ȃ��ƂŁA����o�ŁA����ł����Ƃ����Ƃł����B

16����20�܂ł̎l�N�Ԃ́A���ɂƂ��āA�����̂悤�Ȋۂ̓��̎d���ƁA����قǏW�����邱�Ƃ̖���������w�̊w�Ƃł������B�������A�u�y����ꂠ��A�ꂠ��Ίy����v�u���N�V���Ղ��w�Ȃ��A�ꐡ�̌��A�y�ׂ��炸�v�̑O���ꒆ�̐Έ�搶�̋��P���������S�̕Ћ��ɂ����āA���ꂩ��̐l���ɁA���̂悤�ȏ�Ԃ������Ă悢���̂��A���_�I�Ȃ�����Ƌ�オ�������B

����ł��A���ꂩ��̎���͉p�ꂪ�K�v�ɂȂ�ƍl���A����搶�̃��W�I�u���Ŋw�сA�p�P����o���邽�߁A�������P�꒠���g���A�ʋΎ��A�ʊw���ɓ��ɓ����悤�S�����Ă����B

���͂悭���ɑ��āA���ꂩ��͎��͂̎���ŁA��w���o�Ȃ��Ă��������w�͎���ŏo�����o���邵�A���h�ɐ����Ă�����̂��A�Ɖ]���Ă������A���͂��̓x�ɔ��������B

���͊m���ɑ�B��w�̏��w���𑲋Ƃ����̂����A��w����Ɋw���Ƃ��w�NJ������ꂸ�ɁA�������߂����Ă����̂ŁA���g�̑̌������Ɏ���@�����Ǝv����B

��O����悭�𗬂��Ă������삳������A���ɂƂ��Ċw�F�ł������̂��A�ނ�͊����̏،���Ђ̒��Ԃ������̂��A�͂����肵�Ȃ����A���ɂ͊w�F�Ƃ̕t�������͐��U���������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B

���̌��t���O�ɁA���̓����̎��͑�w�ɓ����]�����͎��������Ă������A�낭�낭���������Ɏ��Ԃ��߂��邾���������B

�@�|����������Ƃ́A��w�Ƃ͌�������c��w�̕t���H�ƍ����w�Z�𑲋Ƃ���A����c��w�̗��H�w���ɕғ����ׂ����ƁA��c�呢�͎v���Ă����ɈႢ�Ȃ��A�Ǝ��͏���ɍl���A���a30�N�t�A�l�N�Ԃ����b�ɂȂ������V�Y�Ƃ�ސE����B

���V�Y�Ƃł����b�ɂȂ����l�N�Ԃ͌������Ǘ�����邱�Ƃ��Ȃ��A��t�ŗ��q�ɑ��Ă̈��A�ƁA�������݂̎d���ɏI�~�����B�y�ł͂��������A�Ⴂ���̎����ɂ����ƌ������Љ�ɐG��A��J�����Ă����K�v���������ƍ��͊����Ă���B

�@���Z�����́A���ɔM�����炸�m��ʊԂɉ߂��Ă����B�B�ꋳ���ōs�������ɂ�����ؐ��j��70���߂������ł��N���̂��Ƃ�����Ă�����x�ŁA���̓������̖��O������S�ĖY��Ă��܂��Ă���B

�����͂Ƃ藧�Ă�قǂِ̈��Ƃ̌��ۂ��Ȃ��A�ɂ�����A�V�h�E�a�J�E�G�̉f��قŎ��Ԃ��Ԃ��Ă����B

���̍���̌��������̕x�c�ƂƉ䂪�Ƃ̌𗬂͐e���������B���A�^�C����A��������Ƃ͊J���I�ʼnƒ�̒����f�ʂ��Ō������B��l�̋`�Y����͔얞�^�A�ĂɂȂ�Ƃ悭��˒[�ŗ��ɂȂ��Đ����т����Ă����B�O�H�����̃o���R�b�N�x�X�ɋΖ�����Ă����悤�ŁA�ی��Ɩ������ł������悤�ł���B�����ȉ�����Ǝ��X�q���������Ƃɒu�����ςȂ��ɂ��ăA�x�b�N�ʼnf������ɂł�����ȂǁA���̂悢�J�b�v���ł������B

���̉�����͂͂��͂��ƕ����������ŁA��Ƃ͕��̓������������钇�ł������B�悭�A�u�v�q�ƍ����܂������́v�ƌ����āA���̉䂪�Ƃɉ��������Ă��āA�C�������������܂ł������Ƃ��������悤�ł���B���̐��N��ɕx�c�ƈ�Ƃ͐��{�s�Ɉ����z�����A�𗬂͔����I�ȏ���������ƂɂȂ�B

���10�N(���a30�N)�A20���}�������́A�G��������������I�Ԃ����Ȃ��ƍl���Ă����B

�����ɏr�q��݂ǂ�����f���ɂ��ē�������ʖڂ���A�Ɖ]���ăX�P�b�`�������o��������B���A�ꂪ��҂@�œ��E�����Ă��鏊���X�P�b�`�������Ƃ����邪�A�Â���̓d���̉��œ����������ɂ��ē����p�����A���ɕ\���������肾�������A���̊G�������ꂪ�u������A����Ȃ́v�Ɖ]���Ė��f�����Ă����B

�x�c�����Ƃ͐��{�s�Ɉ����z������̓���ւ��ŁA��͂育��l���O�H�����ɋ߂Ă���i�䂳���Ƃ������z���ė���B

���V�Y�Ƃ�ސE�������́A���c���q(���̏]�Z��œd�X���Ђ̖���)�̏Љ�Ő�ΗX�ǂ̓d��W��ɏA�E����B����80km�قǂ̋��������]�Ԃɏ���ēd���z�B����d���ł���B

���A�ő̏d��56kg����62kg�ɑ����āA���F���悭�Ȃ����B

�������A�d��z�B�̎d���͂���قǓ����g�����ƂȂ��̗͂����̍�Ƃ��ƍl���Ă����̂ŁA���X�ɓ��̓d�M�d�b�W��̎d���Ɉڂ��\�����Ȃ���Α�����ς���͂Ȃ������B

����Ɠd��z�B�̎d���͊G��`���]�T���Ȃ��Ȃ�قǔ��A����ɔ��p�̓����牓�̂��Ă����s��������������ł���B

���̍��A�p���͒��ԃ��b�L�H��œ����A����Z�̖�w�ɒʂ��Ă������A���b�L���͎�������Ď��߁A������(���z��)�̎�`�������Ă����B�����Ŏ����ԖƋ�����m�̖Ƌ����Ƃ邱�Ƃ��ł��A���̌�̐l���ɑ傫���𗧂����̂ł���B

�O�Y�͍F�j�f���̏Љ�ŁA���{���H�Ƀx�A�����O�H�Ƃ��ē��ЁA�s���H�|�̋����H�|�Ȃ̖�w�ɒʂ��Ă����B

���a31�N�́A�Ό��T���Y�������������u���z�̋G�߁v���H��܂���܂��āA���z�������s�����N�������A��҂̊Ԃŕ��L�̃}���{�E�Y�{�������s���āA���{�Y�Ƃ̕�������������������ŁA�����a�����������ڂ��ꂽ�N�ł��������B

���̂��Ƃ͍����m���Ă��āA�����͔�Q�҂̂��Ƃ��A���̎Y�Ƃ������`�b�\����鐻�i(�v���X�`�b�N�����ޗ�)�̕����厖�������ƌ����A�ɂ߂Ĕ�l���I�Ȃ��Ƃ��܂���ʂ��Ă�������ł������B

���̔N�̏t�A���͐��j�f�����x�z�l������Ă��鐢�c�J��O�h�̃K�\�����E�X�^���h(�|�����X)�ŃX�^���h�E�{�[�C�Ƃ��ē����A�[������R�ɂ���R���p�������ɒʂ��A�p�f�b�T�����C�s���邱�ƂɂȂ�B

�D���̎����O�h�̃K�\�����X�^���h�Ƃ�������a�J���z�����R�̔��p�������܂ŁA������25km�����]�ԂŒʂ����B��N�ԓd��z�B�ő�����b���Ă����̂ŁA��ɂȂ�Ȃ������B

�K�\�����X�^���h���A���c�J�ʂ�ɖʂ������ɗL�����W�ŐX�ɋv��A������q�A�V���O�Y�A�X��V�A�t�����L�[��Ȃnj|�\�l�̏�A�q�����������B

���j�f���́A�q�ɖڂ��䂩����悤�ȊG���K�\�����X�^���h�̑f�ʂ��̃K���X�ʂɕ`���悤�A���Ɋ��߁A���͎��R�ȋC�����ōL���K���X�ʂɔh��ȐF�g���̃C���X�g������v��������`�����B�����āA���j�f���ɖJ�߂��A�C�����悭�����L��������B

�K�\�����X�^���h�̎d�����I�����[������A�p�f�b�T���̏C�s�̂��ߐR���p�������Ɍ����B�X�^�W�I�ɂ�10���l�̌|��A��������p��A�ʐ����Ȃǂ�ڎw���|�p�Ƃ̗��������ʂ��ė��Ă��āA�G��`���Ƃ������Ƃ��A����玄�ɂ͕�����ɂ����|�p�_��Ɍ����Ă����B

�����ł̎��̎�@�͑��̌������Ɣ�r���āA�ǂ������͂Ɍ����Ă��āA�Z�@�ɗ��肷���Ă��邱�Ƃ͎����ł͕������Ă������A�ǂ����悤���Ȃ������B�ޓ��Ƃ͌|�p�ɑ���ӋC���݂̈Ⴂ������Ɗ����A�R���v���b�N�X��������B

���̍��A�������̍L���|�X�^�[�̈�ʉ��傪�������A10���قǂ̃T�C�Y�ɔ����̃C���X�g�����A�ꃖ���قǂ����ĕ`���グ�����A�����ł����A��o�͂��Ȃ������B

�|�X�^�[��`���Ƃ������Ƃ́A��`�̈Ӑ}�Ƃ�����̂��\���c�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂�A���������|�X�^�[��ʂ��ĉ����ڋq�ɃC���[�W�����悤�Ƃ��Ă���̂��A�^�[�Q�b�g�Ƃ��Ă���w���w�ɑi�������鉽�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������~���Ă���^�ӂ��͂߂��ɒ��r���[�Ȑ���ɏI������̂Œ�o��f�O�����B

�|�X�^�[�̖ʔ����A���̐[�������������́A�w�ԏ��T�����B�������{�̃f�U�C���E�ł́A���{�C���_�X�g���A���E�f�U�C������ݗ�����A���悤�₭made in Japan�̕\�����F�߂���悤�ɂȂ��āA�������⌕���E�����O�b�h�f�U�C���̑n�n�҂Ƃ��Ė������n�߂Ă����B

���͐R�ɂ��錕���E�̉Ƃ�K��A�������]�������f��ꂽ�B���̑���ɌK����p������(���`��w�̑O�g)���Љ��A���邱�ƂɂȂ�B

�K����p�̕��́A�I�X�g�����h�̐F�ʊw����n�܂�A�F�ʂ̕\���͂Ɍ����Ă��鎄�ɂƂ��Ė��ƂȂ������������B

���a32�N�A���̏]�o(�h)�̑��q�E�_��������������(�����������F�ň����)�ɗc����̗F�l(��t��)�����āA�p��̑��q���]�ނ̂Ȃ���Ђ𐢘b���Ă����Ƃ����b���������B�����p�������ɏオ���Ă������A�p���ɂ͋C�̓łȂ��Ƃ������Ǝv���Ȃ��玄�����荞��œ��Ў����ɉ��傷��`�ɂȂ����B

���Ў����͍앶�Ɓu�}�{�ƒ��q�v���ނƂ����X�P�b�`�ł������B���̌��ʁA���Ƀf�b�T���͂�����Ƃ������ƂŁA���ŕ����^�b�`�W��̔z���ɂȂ�B

(�����̓K���X�łɎʂ��o���ꂽ�摜��3�F�������s�\���Ȃ��߂ɁA�₤���@�Ƃ��ĉ��E�ԁE����3�F�̊e�ŏ�Ō������E�p�[�~�X�g����O���n�C�g�E������p���ăK���X�ŏ�ŕ����I�ɑ�������A�������肷���Ƃ��s���n���ƊG�S��K�v�Ƃ����ƂƂ���Ă����B)

�������F�ň�����͎R��ʂ����w����i��̕����Ɏl�E�ܕS���قǍs�����ڍ���ɖʂ������ɂ������B�O�p�`�̓y�n�ɓS�R���N���[�g�̎O�K���Ăł��������A��ЂŏĂ����̂��낤���A�����̃R���N���[�g�����X������ł����B�����ւ��Ă��ׂɖؑ���K���Ă̎������������āA�����ɐ�t����̃f�X�N���������B�푈���C�R�t�͊w�Z���łĎm������������t����͎���������Ȃ�A�����Ƌ߂Â��Ă��Ă���āA������܂��̌��t�������Ă��ꂽ�B(�����͏A�E��ł������̂ŁA�ƂĂ����肪��������)

���C���͓����������œ�����215�~�������B

����ƊE�Ńt�C�������g����悤�ɂȂ����̂́A������������ɓ��Ђ������a32�N������ł���B���ꂩ��40�N�o��������8.�N����ɂ̓t�C�������g�����@����A�X�Ƀp�\�R����Ńf�W�^���摜������Ē��ڍ��łɏĂ��t������@(CTP=�R���s���[�^�[�E�c�[�E�v���[�g)�Ɉڍs���邱�ƂɂȂ�B�}���ȃR���s���[�^�Z�p�̊J���ŁA���X�Ɛ��ŕ������ς��A���̌��ʁA����ɏn���H��K�v�Ƃ��Ȃ��V�X�e���ɕς���Ă����A���̊ԑ����̐��ŏn���H�������������A�E��ς����B�t�C�������������̎d���������ɓ����Ă��珘�X�Ƀp�\�R����ʼn摜�������s���悤�ɂȂ�B

�b���O�シ�邪�A���Ђ���l�N�ԁA���̓��^�b�`�̎d���ɔM�������B����Ƀt�C������̏C����Ƃ����R�ɍs����悤�ɂȂ薈�����[�����Ă����B���̍��̎��͎��͂ƂĂ��ǂ������̂Ńt�C������̖ԓ_��������Ō����A�ɍוM���I�݂Ɏg���ď\���̈�~���قǂ̖ԓ_����邱�Ƃ��ł����B

4�N�Ԃ̏C�s�̓t�C������̖ԓ_�����Ŕ`���ĉ�%�ł��邩���f���ł���悤�ɂȂ�A

��������g���^�����ԂȂǂ̕i�����������]�ގd�������Ȃ���悤�ɂȂ�B���̍��̊�Ƃ͐l����Ă邱�ƂɊ��e�������悤�Ɏv����B���s�͗ƂɂȂ�ƌ����A���͐������s���������A���ꂸ�ɁA����ȏ�̐��i���ɖ𗧂������Ǝv���Ă���B�Z�p�҂ɂƂ��č̎Z���̎��ɂ��č�Ƃ��ł����ꎞ���ł������̂��B

22��(���a32�N)����60�܂ł�38�N�Ԃ́A���{�̍��x�����ɍ��킹�A����ƊE�̒��Ŏd���l�ԂɂȂ��Ă������B

���a39�N�I�����s�b�N�̔N��5��2���ɒ��w�Z�����̓������E���������̏Љ�ŁA�����ԍ�̔_�єN���̔鏑�����Ă����卪�c��q�ƌ�������B

���̌㏺�a42�N�ɒ����G���A���a45�N�ɒ��j���Y�����ꂼ��S���u�Œa������B

���̎��ɓ���Ԃɏ悹�����Y�ƊG����A��ĕ����Ȃ̎p����A�e�ƂȂ����K�����A�����Ă������Ƃ��o���Ă���B�����̎��͐����ʂʼnƒ됶���ɑ���z���Ɍ����Ă����悤�ōȂɂ͑�ϋ�J���������Ǝv���Ă���B�V�������ŋ��������Ȃ̂Ƀ}�[�W���������x�X�Ă�Ő[��܂ŋ������B�����͊C�O�ł̎d����c�Ƃ������������߂ɁA�q�������ƈꏏ�ɗV��A�������邱�Ƃ����Ȃ��������Ƃ�����܂�ĂȂ�Ȃ��B

�@�����ŏ��ɔ�s�@�ɏ���ĊC�O�ɏo���̂́A1979�N(���a54�N)44�̎����ƋL�����Ă���B�K���͑�k�����w��100km�̒|��ł������B��������𑁊��Ɏ��ߓƗ����Đݔ���Ђ�ݗ������F�l�ɗ��܂ꂽ�B�K�ꂽ�|��̊�Ƃ́A�]�ƈ���l�̑�p�ؖ���i�ƌ����Ж��ŕǂɓ\��ؖڂ�������鏬���ȍH�ꂾ�����B(�В��͎{�{�m)

�����A���{�̖ؖڈ���Z�p�͐��E�Œ��ڂ���Ă����B���͖ؖڕ����t�C������ō���Ƃ��A�h�o�C�X���邱�ƂɂȂ�B���̌�A���x������T���̃S�[���f���E�C�[�N�𗘗p���đ�p��K�₷��B

�C�O�ł̋Z�p�w���͑�p�K������������ɒ�N����A�C���h�l�V�A�E�^�C�E�V���K�|�[���ȂǍ��킹��50����z������H��K��̊����ƂȂ�B

65�̎���JICA�̃V�j�A�C�O�{�����e�B�A�ɉ��債�č��i�A�^�C�̃X�R�^�C�^�}�e���[�g��w�̍��ۈ���Z�p�P���Z���^�[�Ɍ��܂�A��N�Ԉ���̋Z�p�w���̔h���ƂȂ�B

�p��̎��������荇�i�_�ɒB���ĂȂ��Ǝv�����Β��߂Ă������A���i�ɂ͋������B

(�C�O�ŋZ�p�w�������o�������i�̌��ߎ�ɂȂ����̂��낤��)

67�̎��ɓ��ڂ�JICA�V�j�A�C�O�{�����e�B�A�ɉ���A�������i�B�u�[�^���̎�s�e�B���v�[�ɂ���N�G���Z���V�����ЂɈ�N���ԑ؍݂��邱�ƂɂȂ�B

�u�[�^������A����A���̔N��11���ɍ��x�͓��{�V���o�[�{�����e�B�A(NGO)�̗v���œ����u�[�^���̍œ�[(�C���h�Ƃ̍����̃v���c�I����)�ɂ���KMT�ƌ��������Ђɔh���A�Z�����ԁA�I�t�Z�b�g����̋Z�p�w��������B(�N�G���Z���V�����Ђ̎d�������B���ł��łɌp�����ăt�H���[�ł���ꏊ�������̂�)

69�̎��ɎO��ڂ�JICA�V�j�A�C�O�{�����e�B�A�ɉ���A�R�X�^���J���a���̍����E�ƌP���Z���^�[�ň���̊��Ǘ��̎w���̎d�������܂��N�Ԏ�s�T���z�Z�ɑ؍݂��A70�̏H(1965�N11��)�ɋA������B

��N��̊����ɂ��ẮA�ʂ̋@��Ƀe�[�}��ς��ڍׂɏ������߂邱�Ƃɂ������B

�햅(�p���A�O�Y�A�r�q�A�݂ǂ�)�̐l���ɂ��ẮA������̋L�q�͊Ȍ��ɏ����ɗ��߂�B

�p���́A

����Z�̖�ԕ��ɒʂ��A���͓t�����ɋ߂邱�ƂɂȂ�B���̌�A�t���������߁A���j�f���̍Ȃ̎��ƁE�����Ƃɐ��b�ɂȂ�A�����Ԃ̖Ƌ������A�^���̎d������`���B

���a33�N�Ƀv�����X(���Y������)�ɓ��ЁA�����m�̖Ƌ������A10�N�ԂقNj߂���v�����X��ސE�A�ꎞ�F�l�ƓƗ���}�邪���J���Ŏ��߁A���̌㐼�Z�̒������^�]��Ƃ��Ē�N�܂�25�N�ԓ������A���e����̐����ŋ`���������i�͓����ɐM������Ă����悤���B

40�Α�̂��납��b����a�݁A���x���댯�ȏ�ʂ������ēx�X���@���A�e�Z��ɐS�z�������邪�A�a�����z���A�X�ɒ�N������������̑���}���̉^�]��Ƃ��ăA���o�C�g�𑱂���B��͏����A�G��A�����ȂǂŁA���ɉF���E�V�̂Ȃǂɋ��������������Ă���B

���a42�N�ɕ�̎o�̕v�E���c���̏Љ�ŁA�{�l���]��ł������s�̏����A���q�ƌ����A���a44�N�A�O��̒��j�E�됬��a���B���q�͉��c�Ƃɓ���ނ܂ł͑�ϋ�J�����Ǝv�����A�J���I�Ȑ��������K�������̂��A�N���Ƃ�ɏ]�����c�Ƃ̌Z����n�A�ƂƗZ�����āA�Ⴓ�𑝂����邳�����߂��B�����ė��e(�n�A��)�̐g�߂ɂ��āA�Ō�܂Ŗʓ|�����Ă����B

�O�Y�́A

���a28�N�A�F�j�f���̊��߂łœ��{���H�ɓ��ЁA��͐������̉w�O�ɂ���s���H�|�̖�ԕ��ɒʂ����ƂɂȂ邪�A�o�X�P�b�g�⓾�ӂȒ��������̑I��ɑI�ꊈ��B

�s�̑��ŋ{�����̃����[���Z�ɎQ�������Ƃ��͉Ƒ�������ĉ����ɂ������A���ɕ��e�����������Ă���B

���a37�N�A�����ƎГ����������āA��j�l��(�Ďi,�O���A�O�b�A�b���A���K)����āA���̌�A��N�ސE�܂ŁA�x�A�����O���H�̐E�l�Ƃ��đ����̋Z�p���c���A�ɂ��܂�Ȃ���ސE����B��N��͏Ă������^�c�̂������D���Ȍ��ʂ��ɖ�������B

�Ȃ̐����́A�����Ŗʓ|�����悢�l���ł悭�̂��ʕꂳ��ƌĂ�A�l���ݍ��ނ悤�ȓx�ʂŏ��˂����A�Ƒ����悭���[�h���ďĂ������u�͂�݁v�̌o�c���₷���ƂȂ������邱�Ƃɐ���������B

�r�q�́A

�Z��o���̒��ŕ��ɍł�������Ă����B���e�ɂƂ��ėT�q�̐��܂�ς��̖������\���ɉʂ����Ă����B

���w�Z��N���̂��납��A�C���h���x���K���A�匴���x�c�̈���Ƃ��ă^�C�ɍs������ANHK�̃e���r�ɕ��f���ꂽ��A���̏r�q�Ɍ�����ڂ́A�������P���A�݂�X���Ă����A���̐����������\���������Ă����ƌ����Ă��ߌ��łȂ��B

���a40�N��P�u���Z�𑲋Ƃ��āA��c�呢�̐��b�ŎO�H�����ɓ��ЁB���̍��A�����ɏo���肵�Ă������{�|�ǂ̋g�쐪���ƌ��ۂ��A���a47�N�Ɍ����A�O�j(�^�a�A�N��A���)��a������B���܂ꎝ�������邢���i�Ɨ��e�̈�����\���Ɏ邱�Ƃ��ł����ׂ��A�������Ȃ����邢���i�ŁA�Ƃ�Ƃ̕�ɉ�������B

�����̑c���105�܂Ő�����ꂽ�A����A�r�q�͒����̉ƌn�ɉł����̂ł���B

����19�N�H�A�v����͈��������p����������N2����t����S���������n������g���Ă������A8���ɍĔ��A12��24���A��ʐl�ƂȂ�B

�O�l�̑�(���C�E��ǁE���C)��N�V����97�ɂȂ����c����66�̎Ⴓ�ŋ���������ɂƂ��Ė��O�ɂ܂�Ȃ��ʂ�ł������낤�B

���̐l�������Ɋy���݂ɂ��Ă����r�q�̔߂��݂͌v��m��Ȃ����̂ł������B

�����̉ƌn�Ɉ�����������A�\�����ʂ܂����̕ʂ�ł������B

�݂ǂ�́A

�o�A�r�q�̉e�ɂ����āA�ڗ����Ȃ����ł��������A���݊��̂��閺�ł������B

���̐�������������������̐��N�ԁA�c����̐e�����吨�W�܂�𗬂����u�ݗ��v�����N�P��Ƃ���J�Â���Ă������A��i���̋�i��قōÂ��ꂽ�Ƃ��A�݂ǂ�͎���吨�̑O�ɐi�݉̂��S�����т𗁂т��B��͓x�X���̂��Ƃ��f���f�ꂩ��u�����݂ǂ�̍s���ŋ������v�A�ƌ������������Ɏ������ɘb���Ă��ꂽ�B

���a42�N�A�r�q�Ɠ����悤�ɖ�c�呢�̏Љ�Ő���Z�𑲋Ƃ��ē������������Ђ���]�����ƃx�X�g�e���̏�ʂɂ����������C��Ђɓ��Ђ��邱�Ƃ��ł����B

�]�Z�E�x���̍Ȃ��ݎq�̏Љ�Ōc����w�o�g�̈�h�j�ƌ��ۂ��A���a52�N�Ɍ�������B���̌��j�@(���a53�N�E�R�I�A���a55�N�E�M���A���a56�N�E�F��)�@��a������B

���E�p���

����2�N3��4�������A86�Ő��c�J�̑呠�a�@�ɑ�����������̋^���œ��@���ɋ}���x���Ŏ�������B�O���]�Z���e�ʂȂǑ吨�̐l���������Ă��ꂽ����Ər�q���Ŋ����Ŏ�����B

�މ@��͎w���̎d���͂ł��Ȃ���������Ȃ����A�j���Ŋ撣���Ă݂�ƕa���Řb���Ă������́A�܂��܂��������]������Ă����悤���B

�����E�吳�E���a�E�����̎���ɐ��������́A�����l�炵�����̒��O�܂Œ��j�̎��ɂ͎㉹�͓f���Ȃ������B�u�L���Ȑ�������ǂ��̐����܂ł��o���ł��āA���̏�Ȃ������������B�悢����ɐ��܂�Ė{���ɂ悩�����B�v�Ƙb���Ă������Ƃ��A������ۂɎc���Ă���B

��E�ߎq��

70���߂��Ă��瓜�A�a�������A�x�X���@���Â����Ă��������A�a���V���ĐS�؍[�ǂ��N�����A���@�B����9�N4��26����������B���@����قڈꃖ���Ԗ�������5�l�̎q�������Ɍ����ꂽ��̈��炩�ȗ������������B83�������B

�a���Łu������ꂢ�Ȃ��Ԕ��ɓ�����A���̒��ɓ����Ă�������������v�Ƙb���Ă����̂���ۓI�������B�����v���c�����Ƃ̖����S���ł��̐��ɍs�����ɈႢ�Ȃ��B

(��i�Ɋ肤����)

���̐��ɐ��܂ꂽ������s�K������������̐l�����ɔ�ׁA�������͌b�܂ꂽ�����ň炿�܂����B

�������͐�l�̉���̌��ɍ������邱�ƂɊ��ӂ��A�Z���l���A�l�ׁ̈A�Љ�ׂ̈ɏ����ł����ɗ��悤���o���A���S�Ō��₩�Ȑ�����z���Ă�����邱�Ƃ�����Ď~�܂Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@